我們活在一個容易迷失在「相對貧窮感」的時代。每種享受都標上了價錢,要贏得尊重也得用錢買:名牌包是女人的身價;跑車是男人的面子;iPhone是最基本的品味象徵。

Facebook隨便一滑,別人看起來過得真好,為什麼我卻這麼窮?

這個世代正進入愈工作愈貧窮的「窮忙世代」,大學畢業新鮮人起薪27K;實質平均薪資已倒退17年;在台北市就算不吃不喝,15年也買不起房子……,「低薪低就」是年輕人最大的痛,「青貧、窮忙」是職場薪水階級的寫照。

每個人都想問,到底發生了什麼事?是什麼讓我們必須面臨以下5種挑戰:

■ 機會:台灣貧富差距拉大,向上流動的機會減少。

■ 窮忙:30歲以下有58%月薪不到3萬,20至24歲平均月薪更只有2.4萬。

■ 無殼:台北信義區大樓,1995年1坪29萬元,今天1坪上看90萬元,足足漲了3倍。

■ 不婚:想結不敢結,光是辦個婚禮可能就燒掉50萬。

■ 不生:想生不敢生,子女養育費到大學畢業至少要花上500萬元。

用絕對數字來看,年輕人有巨大的無力感,新世代怕的不只是窮,更怕自己連努力的機會都沒有,變成「白努力世代」。

更深的恐懼是:我會不會一輩子陷入低薪,從年輕窮到老?

這不只是台灣的現象,全球都進入青貧族年代,原因正是工業革命後的200年來,我們信仰的財富價值完全是生產線上的大量製造,而這個工業神話正快速解構,遲滯的經濟成長,讓青貧族無財可理。

全球財富出現結構性解構,「窮忙世代」產生嚴重的相對剝奪感,財富問題已不再只是財富問題,更是個人心理及集體的社會問題。

擺脫相對貧窮,找回絕對幸福

「伊斯特林悖論」(Easterlin Paradox)認為,人們都站在「快樂水車(hedonic treadmill)」上:渴望會隨著收入增加而增長,永遠都有更多的欲望想滿足,這種感覺就像在水車上奔跑一樣,永遠在追求,快樂感卻仍在原地踏步。

如果你只看絕對的財富,你就掉入「伊斯特林假說」的快樂水車,人生被錢的坑洞追著跑,淹沒在無止境的窮忙中。

最怕就是什麼都想要的我們,不敢想像大夢,乾脆直接放棄,「Give up」成了最有安全感的選項。

雖然金錢能夠買到各式各樣的美好事物,但許多研究卻發現,有錢和快樂之間的關聯性出奇得低。

回想一下人生中那些最值得紀念的片刻、最令人幸福無比的瞬間,真的都是錢帶來的嗎?《快樂錢:買家和賣家必讀的金錢心理學》一書中反問,還是,其實真正的幸福,是他人給你的愛、安全感、以及實現自我的時刻呢?

「富朋友理財筆記」站長艾爾文分析,單就數據上來說,台灣這一代年輕人是真的變窮了,薪水跟物價的漲幅不成比例,但他認為更嚴重的是有太多廣告在刺激消費,讓人很難不去注意到別人過得有多好。「但如果你一直想抓住別人腳步,一直想過別人過的生活,很容易就造成自己的貧窮感。」

另外一個問題是,「錢多了就真的不會覺得自己窮了嗎?」艾爾文說。

經濟數字上的貧窮是事實,但心理的富足卻毋須被金錢控制,新世代的我們該做的是停止抱怨與憤慨,思考「我是誰」「我要的是什麼?」「我能達成的目標有哪些?」也許不需要房子,自在搬家也很幸福;也許不結婚,孑然一身也是一種選項。有自覺的過彈性的人生,財富的意義才不會被金錢制約。

分辨want和need,找回安全感

過度消費的資本主義,創造太多的欲望、太多可以買的東西、太多可以先預支的享受,還有太多對人生選擇的執著,好比一定要買房、一定要拍婚紗、一定要送小孩讀私立學校、一定要開雙B??,於是你迷惘了。

選項太多、能力太少,反而讓我們失去財富的自由。

幸福的程度似乎不是取決於絕對值,而是一種相對感受。《幸福經濟學》一書中就提出:幸福應該是指生活上享有最大愉悅和滿足?還是過著富有意義或目標的人生?如果有錢就是幸福,為何有快樂小農夫與悲慘大富翁的對比?

你知道嗎?其實奪走你幸福的並不真的是貧窮,而是不確定性帶來的「不安全感」。

在結構性經濟及財富問題沒有改變前,如何過好你的人生?首先你要先分辨need和want,need要和你的夢想結合,want只會把你的欲望養大。

知名部落客、同時也是心理諮商師的貴婦奈奈就認為,人生沒有「一定要」如何,「我做心理治療的時候發現這是非常多人的壓力源」,像她自己就完全不追求五子登科,「每個選擇都是取捨,如果你什麼都要的話,那理想跟現實的落差多大,你的痛苦指數就會多大。」

她說,「每一個人的需求跟夢想都不一樣,所以你要什麼,你可以自己去追求,」這才是這個世代必須學會的財富智商。

對未來有想像,就能逐項計算每個欲望將花費的金額,想出國進修、想生孩子、想買房??,問問自己哪些欲望是必需?哪些是你願意放棄?哪些能給你安全感?又哪些真正讓你感到幸福?

在犯罪率、腐敗以及貧窮程度嚴重的阿富汗,當地人民的幸福程度比世界平均值還高;醫療落後的肯亞人民,對他們的醫療照護系統的滿意度和美國的受訪者一樣高。如果在相對落後貧窮、戰火頻仍的地區都能感受到幸福,不就代表這世界上一定有著財富買不到的快樂嗎?

勇敢選擇自己的人生,才有可能找回財富的意義──自由。

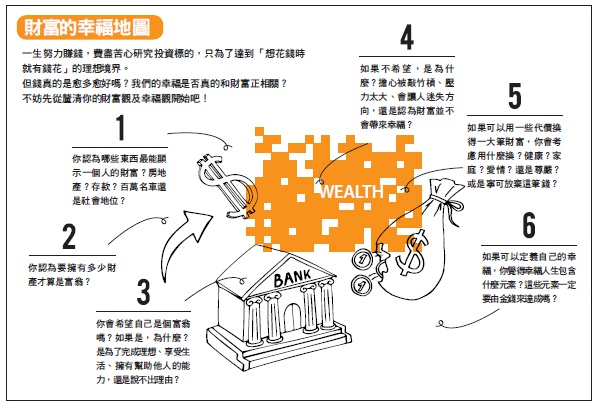

不要因為這個社會的消費價值觀或同儕的影響而讓自己落入「相對貧窮感」中,想想你的「相對幸福感」從何而來,就會更有動力、更有安全感的追求屬於你的大夢。