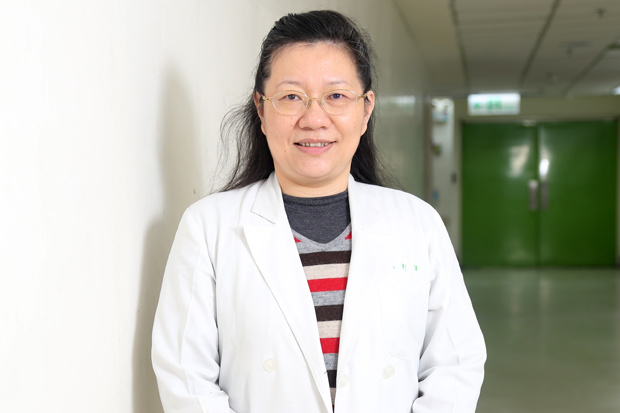

「老年失智者的心智,有時就像走入時光隧道般,年齡不見得一直往後退,而是返返回回,」台北榮總神經內科主治醫師王培寧的門診,以女性阿茲海默患者居多,她和照顧者常會問患者,「您幾歲?」這麼問,是想了解她現在處於哪個年紀,以便進入她內心世界。

她提醒,當患者認知退化時,家人不要硬將她拉回現實,如果跟患者說,「你阿母早就死了,」患者可能會更焦躁不安;而是試圖走進她的時光隧道,安撫她,「你阿母說,今天太晚了,路不好走,我們明天再回去。」以下是王培寧醫師的訪談:

晚發性失智症 女比男多

早發性失智症的性別比例不明顯;晚發性以女性居多,男女比約是1比1.5,可能與更年期後少了雌激素、女性教育程度較低、壽命較長等有關。

額顳葉型失智症則以男性居多,因多在壯年,還在工作,是家中的經濟支柱,若50幾歲發病,孩子都尚未成年,會恐慌,也擔心會遺傳給子女。

失智患者難照顧之處在於,多數患者不覺得自己有病。即使知道自己有病,要他記得吃藥、不要碰火,講完他就忘了,也可能聽不進去。

高齡社會,失智人口會逐年增加,只要愈來愈長壽,就是不可逆的趨勢。因此歐美投注很多資源研究病因、治療、新藥開發等,美國就有國家老年研究中心(National Institute of Aging)。

阿茲海默症是美國的第六大死因,台灣一直沒有獨立分析出來,認知功能退化極可能造成肺炎、尿道感染、吞嚥困難、免疫力下降等。若患者生前已有失智症,我們的死亡診斷書應該列入,才能更了解現況。

失智症的病因中,阿茲海默症占六成,血管型占兩成,路易氏體症較少。小血管阻塞是血管型失智的危險因子,曾經中風者,失智的機率高六倍之多。小血管阻塞、硬化,不一定會中風;但如果小血管阻塞在影響大腦記憶的海馬迴、視丘等部位,而且阻塞嚴重,就會出現失智。英國前首相柴契爾夫人就是罹患血管型失智症。

2014年美國喜劇演員羅賓威廉斯被發現在家中身亡,死後病理解剖,確認是罹患路易氏體失智症。

這種失智症狀時好時壞,會出現視幻覺,如看到已過世的家人,或看到動物、爬蟲類在家中的牆壁上。

台北榮總從十多年前就設有失智症記憶門診,早期的劉秀枝醫師,現在的傅中玲醫師,都專門看失智症。

失智門診幾乎都爆滿,我的病人平均80歲,常有病患家屬進來說,我爸爸80多歲能不能先看,護理師常為難地說,我們這一診,每位都超過80歲。

新藥實驗 輕度患者效果較好

阿茲海默症近年有不少新藥實驗,台灣也有參與,希望可以清除在腦中不正常的類澱粉斑塊。新藥實驗,用在輕度病人身上,效果較好。一個療程平均要一年半到兩年;但也有些新藥實驗,因為沒有效,就沒有下文。

近來的研究,希望可以釐清失智後的症狀是否與原來個性有關。有些人若保留原來溫和的個性,較好照顧。有些人若原本個性很壓抑、暴走,失智後可能變得挑剔、暴躁易怒。

家人普遍的擔心,都是怕患者走失、在家裡忘記關火,其次認知退化也會影響平衡能力,要預防跌倒。即使請外護,也要多帶病人出去活動、曬太陽。有些患者在外籍看護來之前,還會自己吃飯、穿衣服,結果有了看護,自己什麼都不做,這就需要家人在旁叮嚀。

估計2∕3的阿茲海默病患病情是穩定的,可以開慢性處方箋。剩下1∕3常常會有情緒、行為、睡眠等問題,就會轉介給精神科。

預估20年內,失智症治療應會出現契機。在尚未失智前,新藥若能阻斷,可能就不會失智。

美國研究顯示,失智只要延緩五年發生,不論是用運動、大腦訓練等方法,總人口數就可以減少一半,也減輕照顧者的負擔。而且若能延緩到80歲以後才發生,可能已屆餘命,極可能死於其他併發症。

大腦訓練運動 複雜比簡單好

大腦知能訓練,複雜的比單純的好。例如跳土風舞,就比走路好,因為土風舞有舞步、還有音樂,可活化腦力。

2001年美國史諾登博士(David Snowdon)在《優雅的老化》(Aging With Grace)書中,對女性阿茲海默症提出許多突破性訊息。

他的研究團隊十多年持續觀察678位修女的生活作息,她們也同意死後把大腦捐獻出來、進行解剖,最後發現有68位修女的腦部已有類澱粉斑塊和神經纖維糾纏的現象,但仍有1∕5的修女,生前並沒出現失智症狀。

這個結果給予大家鼓舞,顯示只要好好訓練腦力,讓神經細胞運作良好,人類是有可能戰勝失智症的。