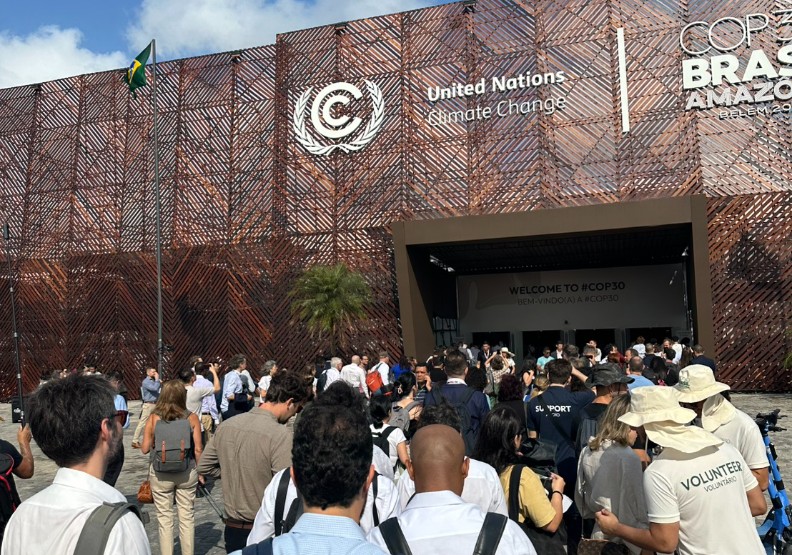

在亞馬遜雨林的入口城市貝倫,第30屆聯合國氣候大會(COP30)以「雨林COP」之姿開幕,巴西總統魯拉更把它定調為「真相COP」與「落實COP」。《遠見ON AIR》特別專訪中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良,由《遠見雜誌》總編輯林讓均主持,劉哲良以參與10屆COP的經驗來解析今年大會深層矛盾,指出全球氣候治理已來到必須跨越理想、邁向行動的臨界點。

貝倫,是一座讓人需要重新調整期待值的城市。

中華經濟研究院能源與環境研究中心主任、綠色經濟研究中心研究員兼副主任劉哲良在COP30開幕前兩、三天抵達會場,只見各國館與代表辦公室仍在大規模施工,與以往「開幕前全部準備就緒」的國際會議標準大相逕庭,「如果真的能在兩三天內全部弄好,那就是施工奇蹟。」即便主幹道上的國家館如期亮相,次要動線仍充滿工人與器材,整個場館像是在趕搭最後一班氣候治理的列車。

這次會場是由舊機場改建,劉哲良表示,其場地腹地極大,因此藍區與綠區終於不用像過去某些COP一樣隔著馬路或要搭接駁車才能往返,但是,走路仍需花費大量時間。

貝倫城市本身呈現另一種與COP常見場地截然不同的氣質。他形容,周遭都是平房、街道沒有大型建築,「貝倫不是國際大都市,更像是一個在雨林邊緣,日常生活感很濃厚的樸實鄉鎮。」

施工中的雨林城市,最難抵達COP會場

進入貝倫本身就是一趟長征。劉哲良笑說,台灣出發需三段以上的長途飛行,加上轉機與等待,他花了近三天才抵達。「這可能是30年來最難到達的COP場地。」而住宿更是大家到會前就憂心的問題。有些代表住進當地民居或學校宿舍,有些人則像劉哲良一樣搶到停在港邊的郵輪艙房,成為今年有趣的住宿奇景。

雖然條件艱困,但開幕式仍展現雨林COP特有的震撼。劉哲良敘述,亞馬遜原住民族划著小船、穿越數千公里進場,象徵著雨林的脈搏與族群的訴求。場外也爆發當地原住民與政治團體的抗議,他們要求「公正轉型」,指向的是一個被長期忽略的矛盾:當全球呼籲保護雨林,他們卻因此喪失開發土地、改善生活的可能。

全球減碳不靠罰則靠氣氛?走進COP的「大型教室效應」

今年另一個焦點,是各國提交第三版國家自定減碳貢獻(NDC3.0)。這份直接影響2035年之前全球減碳軌跡的目標,牽動未來十年的氣候政策。但外界往往好奇:這些目標到底在COP如何被「檢查」?

劉哲良一句話解開核心:「氣候變遷是一個人為造成的反自然現象,因此談判方法也必須是反常識的。」在一般商業邏輯裡,資源多、掌握市場的人能主導,但在氣候談判中,卻往往是「排放量高的國家」具有最大影響力,因為只要他們退出,全球治理就會崩盤。因此COP不能動輒祭出罰則,「你一罰,美國就退出了,那整盤遊戲就毀了。」

因此COP檢視NDC3.0時並非強制審查,而是透過盤點、揭露缺口,再引導各國「回去再提升目標」。這種策略像是一個大型教室,「當你看到大家都在唸書,你也比較想讀。」劉哲良表示,COP靠的是道德壓力、同儕壓力與輿論壓力,而非強硬手段,目的在於形成一種「我也不能比大家差」的氣氛。

劉哲良認為,氣候談判不再停留在原則、價值與宣示,它已經滲透到全球貿易規則,例如歐盟的碳邊境調整機制(CBAM)、供應鏈碳要求或企業永續揭露規範。許多企業以為這些規則只是市場要求,其實根源都來自UNFCCC。「如果不理解COP,企業會看不懂未來五到十年的遊戲規則。」他說,這也是近年愈來愈多台灣企業願意走進COP的原因。

1.3兆氣候基金捐不起、借不動、只剩「搬錢」?

劉哲良指出,若說NDC是「願景」,資金則是「能不能做得到」的關鍵。今年延續去年的重點,氣候資金成為最艱難的議題。從巴庫到貝倫,全球正試圖完成「新集體量化資金目標」(NCQG),並希望2035年後每年能投入1.3兆美元協助開發中國家減量、調適與補償損失與損害。

劉哲良直言:「這是一個非常不樂觀的議題。」在氣候公約架構中,少數20多個經濟能力最強的「金牌會員」需要負擔大部分資金。若以1.3兆美元計算,平均每國一年要出一兆多台幣。劉哲良舉例,「台灣的中央政府預算一年才三兆元,你要我們每年拿出一兆捐給全球,是不可能的。」因此2024年已開發國家僅願承諾3000億美元,剩下的1兆美元缺口形成今年談判的最大難題。

如何補?劉哲良指出,氣候基金談判逐漸找出三種方法:捐錢、借錢與「搬錢」。直接捐助最具正當性,卻最不可能;綠色金融看似美好,但金融市場通常不願把錢借給「沒有產值」的調適工程;最後剩下的,就是透過碳市場,把減量行動變成可交易的價值,使資金能從排放大國流向開發中國家。這也是為什麼聯合國從未放棄第6條碳市場,「聯合國是用碳權在『搬錢』,用市場把資金引導到最需要的地方。」

這樣的邏輯在巴西與雨林議題上顯得格外重要。劉哲良認為,對當地居民而言,只有當「保護雨林」能產生實質收入,才能真正落實。否則全球要求他們保護森林,其實是在限制他們的生存與發展,「這正是公正轉型的本質,也是全球氣候治理最難解的矛盾。」

台灣無法置身事外,規則已走進市場

台灣儘管不是聯合國締約方,但卻無法不關注COP。劉哲良認為,原因很簡單:台灣是外貿國家,全球經貿規則正逐步被氣候治理重塑,「即使你不參與,規則也會找上你。」

他建議,台灣政府與企業永續部門,都需要有人持續了解COP談判與全球規範變動,並在政策與治理層面及早調整,「你看不到溫室氣體,但它已經開始影響你。」在亞馬遜雨林的濕熱空氣中,這句話成為今年雨林COP最深的提醒。