11月6日,距離巴勒斯坦激進組織哈瑪斯,對以色列發動恐怖攻擊屆滿一個月,《遠見》專訪新任以色列駐台代表游瑪雅。訪談中,她訴說哈瑪斯如何偷竊以國在加薩的建設物資,並改裝成致命武器、以國同胞持續失去親人的痛苦,盼世界得以區別哈瑪斯與巴勒斯坦無辜民眾。

約莫五坪大的辦公室中,以色列駐台代表游瑪雅(Maya Yaron)一邊翻著地圖,一邊向《遠見》採訪團隊講解哈瑪斯10月7日發動恐攻的經過、後續,也展示了在這波恐攻中遭哈瑪斯擄走的以國人民影片,游瑪雅說「哈瑪斯成員行動時胸前掛著GoPro,透過網路現場直播綁架及恐攻」。她望著我們,眼神帶著憤怒與悲傷繼續說「他們在父母面前殺害嬰兒,在孩子面前殺害父母」,游瑪雅語畢沉默數秒,以色列駐台代表處辦公室中的靜默,彷彿有一世紀那麼長。

哈瑪斯專找平民下手

游瑪雅指出,《日內瓦公約》和人道法等,均為目前國家間交戰行為準則的協議,例如俘虜、殺害戰鬥人員,是被允許的,但必須保護無辜平民。哈瑪斯非但不保護平民,還以殺害平民為目標,他們打破所有規則,襲擊平民。她直言,如果全球對此保持沉默,這次發生在以色列,下一次可能會發生在其他國家,甚或是台灣。

哈瑪斯拒絕國際紅十字會的拜訪,外界想提供藥物或人道物資,哈瑪斯一概悍拒。

「以色列一直在追求和平、推動和平,」(We keep in peace. We always push for peace.)游瑪雅強調,這是從以色列1948年建國開始,就在從事的艱鉅工程。

1967年的六日戰爭結束後,以色列占領埃及西奈半島,面積足足有以色列三倍以上,但以色列歸還給埃及,就為了與埃及簽署和平協議。1994年進行的《奧斯陸協議》(Oslo Accords),討論以色列如何歸還過去數次戰爭時占領的土地,當時哈瑪斯在以色列境內炸毀公車,破壞和平進程,哈瑪斯極力阻撓以色列與阿拉伯國家達成任何協議。過去三年裡,《亞伯拉罕協議》(Abraham Accords)是以色列展現對和平渴望最佳範例。

游瑪雅重申,以色列持續推動和平,是哈瑪斯「想要一切,不妥協」(They wanted everything. No compromise.)。儘管如此,以色列仍將持續努力追求和平,變數是巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Abu Mazen)現年已80餘歲,身體健康不佳,對以色列政府來說,與一位時日不多的領導人達成妥協,這樣協議沒有人會尊重,這就是以色列目前處理巴勒斯坦問題的最大難處。

「相互寬容」以巴和解才有望

中東地區各國政府除了以外交手段推動和解之外,是否想過從教育體系著手?

對此,游瑪雅指稱,以色列的教育體系,教導師生包容、強調多元性的重要性,更教導如何認識少數族群。例如,每年12月基督教會慶祝耶誕節,猶太教則有光明節,以色列境內包括耶路撒冷(Jerusalem)、海法(Haifa)和雅法(Jaffa)等城市,均屬不同宗教信仰人民共同居住的地方,所以以色列必須進行寬容和多元的教育。

即便教育如此著重在寬容與多元,但以色列政府仍無法控制巴勒斯坦的民意,多年來,巴人對如何與以色列共存始終有著不同的意見,這是可理解的。以色列前總理拉賓(Yitzhak Rabin)因參與簽署《奧斯陸協議》遭暗殺身亡,顯示當時以色列輿論對於和解的分歧。但游瑪雅強調,經過2023年哈瑪斯恐怖攻擊之後,以色列境內每個人都團結了,大家的感覺是,不論政治或宗教信仰是什麼,現在確實是一場攸關以色列生存的戰爭。

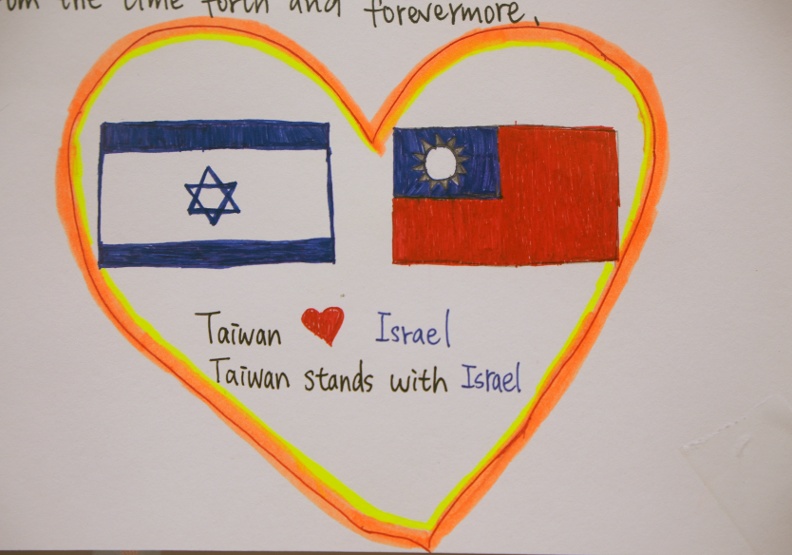

此外,她也提到台灣一直以來展現的驚人支援,不僅向以色列提供援助,也同時對巴勒斯坦人伸出援手,當以色列在10月7日對人類、對人性已喪失信仰之際,台灣願意遠隔重洋提供援助,讓人重新相信世上仍存有人性。

以色列在遭受攻擊當天,隨即向哈瑪斯宣戰,當以色列地面部隊進入加薩時,如何保護當地無辜的居民?

對此,游瑪雅認為,這是全球對以色列誤解最深的地方,她指出,在以色列國防軍(IDF)進入加薩掃蕩哈瑪斯前,除了給予巴勒斯坦人民警告,實際上,以國也同時將攻擊地點告知敵人哈瑪斯,因為已事先確保當地沒有平民。

以色列會從空中投放阿拉伯語傳單、紙張,也會透過阿拉伯語的推播,告訴加薩當地居民往南撤離,這些都必須在軍事行動發動的一天前通知,以色列接著進行大小無數的演習,軍隊朝建築物進行短時間的射擊,讓當地居民知悉即將發生軍事戰鬥,請他們撤離。

游瑪雅坦言,以色列政府的壓力很大,尤其當攻擊目標地區(加薩)住著這麼多平民的時候,「這場戰爭不容易」。只是,無論以色列政府多麼努力,仍有無辜的人民失去生命。

作為一名外交官,游瑪雅語重心長地說,自己應盡一切努力防止戰爭,戰爭爆發意味所有外交努力都失敗,但以色列馬上停火,只會更給哈瑪斯信心,游瑪雅嚴肅地說「國際社會必須對哈瑪斯施加壓力」,她衷心希望以哈衝突能回到談判桌,以外交和政治方式解決。因為加薩地區的治理者就是哈瑪斯,唯有透過埃及、卡達、土耳其、伊朗等國對哈瑪斯施加壓力,他們才願意釋放綁架的人質。

人道援助來自何方?

在順利打開國際人道救援通道後,游瑪雅強調,所有進入加薩的人道援助物資,來自包括台灣在內的整個國際社會,提供飲用水、食物和醫療物資。以色列的角色只要確保兩件事,首先是這些人道物資,確實是食物、水和醫療物資,不是像哈瑪斯之前,拆下輸水管改裝成火箭彈筒身的其他物資,以國檢查每樣進入加薩的物品。其次是這些物資確實能送到巴勒斯坦人民手中,因為哈瑪斯多次搶劫聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處(UNRWA),所以,以國很在乎進入加薩的救援物資,能給予需要的人。

除了國際社會的幫助,游瑪雅也向《遠見》坦承,在這場以哈戰事中,美國的參與更重要,目的是確保這場戰爭範圍,僅限以色列和哈瑪斯之間,同時慎防伊朗或任何其他意欲擴大戰事的國家插手。游瑪雅認為,這是美國在中東地區非常積極展現實力的舉措,確保反恐聯盟的團結。

10月7日的這場恐攻,除了讓以色列人民失去親友之外,還對以色列造成什麼影響?游瑪雅說,伴隨而來的經濟衝擊非常嚴重。

她解釋,以色列政府在歷經恐攻後的徵兵,讓許多勞動力返回部隊而無法工作,加上以國境內很多基礎設施,因哈瑪斯的火箭襲擊而受損,需要時間修復。更多以色列人被迫離開家園,以國政府每天發放津貼,境內的社區中心,也積極安撫經歷創傷的兒童和家庭,醫院最為繁忙,這是一場影響非常大的戰爭。

但游瑪雅強調以色列訓練有素,在以色列歷史上,每經歷一場戰爭,以色列的經濟就會更蓬勃發展。她舉例,目前得知有240位人質遭綁架後,成千上萬的高科技人員自願前來以色列提供協助,包括工程師、資訊人員和相關專家,他們群聚在特拉維夫,試圖掃描每一個哈瑪斯上傳的影片,進行雙層、跨訊息的分析,看看能否獲得相關位置,也透過人質家屬提供人質的聲音檔,嘗試從哈瑪斯的影片中追蹤人質下落。

以色列在每次戰後都有機會嘗試技術,迅速對外在環境的改變進行反應,再將得到的經驗與世界分享,利用這些專業知識轉化成更好的用途。《遠見》反問,這次外界都關心鐵穹(Iron Dome)防空系統面對哈瑪斯恐攻時的「失靈」,以色列對此有何回應?

游瑪雅重申,鐵穹是一套非常精密的飛彈防禦系統,部署於以色列全境。鐵穹會計算飛彈或火箭的軌跡,如果最終彈著點位於開放空間或海洋,鐵穹不會啟動,根據統計,就算9000枚飛彈來襲,以色列境內傷亡人數仍少於十人,這顯示鐵穹系統的優異有多好。

重點是,除了鐵穹以外,以色列法律規定,境內每棟建築物都必須設置地下庇護所,包括醫院在內。各個庇護所至少需備好足夠供應72小時的食物、水和生活必需品,人們聽從軍隊指示,除了基礎設施健全以外,以色列人民平日就接受很好的民防訓練。

以色列人民的手機中,都有一個名喚「紅色警戒」(Red Alert)的應用程式,會依據每個人所在地不同,收到防空警報通知。游瑪雅憶及外派前住在特拉維夫,每當防空警報響起時,她必須放下一切,牽著孩子跑往離家約60公尺的庇護所內,時間約有兩分鐘(從加薩發射的火箭約兩分鐘降落特拉維夫)。但如果是住在加薩附近,聽聞警報後,趕往庇護所的時間僅20秒,這意味著所有學校和一切建築都是庇護所,當地過著躲空襲的生活相當不簡單。

戰時動員:為生存而戰

最後,游瑪雅向《遠見》談起以色列的軍隊。

以色列的徵兵制,意味每個年屆18歲的國民都要服兵役,儘管以國軍隊規模相對較小,但36萬的預備役部隊收到召集令後,不約而同從工作、教學、生活、旅行迅速回營。以色列軍事單位像家庭,如同對家庭的承諾,每個人對同袍猶如對待家人,這是「人人為我,我為人人」的精神,更是以色列部隊力量的來源。

因此,10月7日發生恐攻後,以國許多預備役人員甚至不待國家召集,馬上動身出發,同時與編組單位中的同袍聯繫,由於以色列是小國家,動員迅速,但主要還是平時的訓練與準備。曾擔任以色列海軍軍官二年半的游瑪雅指出,服兵役是以色列人服務國家的方式,也是對國家的義務,如果因身體問題無法服役,這些人就選擇志工服務。

游瑪雅說,「為國家服務」的觀念已深植在以色列人民腦海中,這也是以國志願服務非常強大的主因,人們會去醫院探訪素昧平生的傷者,以色列僅800萬人口,人民感覺這是一個大家庭,是一個非常緊密的社區。更甚者,以色列家庭至少每週五晚上都會全家共進晚餐。600萬猶太人在二戰時遭大屠殺,因此,在以色列建國後,舉國充斥非常強烈的生存動機,游瑪雅認為以色列別無選擇,「如果不這樣做,以色列將不再存在。」