在現代講求自由、平等、包容的社會,城市像極了文化大熔爐,以最兼容並蓄的方式彼此扶持和成長,縱使偶爾在不同的族群間還是會有衝突,但愛已漸漸撫平你我,在那尊重的態度下,以一種闔家歡樂的喜悅過生活。

然而,若時間回到美國(USA)的1960年,你可能無法想像那時候的種族歧視,在人們心中有著多麼深的芥蒂和隔閡──鮮明的黑白膚色分別定義了人品地位的高低,也許你非常有成就、對社會多麼坦然,但那講明了的公然貶損,是無以復加的難堪無奈。

那個年代,是非裔美國人民權運動最澎湃鼎盛的時期,不僅馬丁路德金恩(Martin Luther King)發表了舉世知名的《我有一個夢》演說,美國黑人為爭取與白人同等的地位而發起的群眾性非暴力鬥爭運動,更引發了廣大迴響。

當年的黑人,搭公車必須坐在特定的區域、上廁所要到茅坑、不能跟白人一同在餐廳用餐,而美國南方的深刻歧視,更是種心碎的崩潰。

電影《幸福綠皮書》(Green Book),描繪了牙買加(Jamaica)裔演奏家唐雪利(Donald Shirley)聘用義大利(Italy)裔司機東尼立普(Tony Lip)全美巡迴演出的故事,這段真實經歷如今被改編為電影,以最溫暖和扣人心弦的氛圍,激盪大時代的衝擊震撼。

電影以鮮明的角色、幽默的對話、動聽的音樂及流暢的拍攝手法,講述一黑一白的兩人跨越種族與階級的真摯友誼,本片不僅是奧斯卡大熱門,也在俗稱「奧斯卡風向球」的金球獎當中,榮獲最佳音樂及喜劇電影、最佳劇本、最佳電影男配角獎等三項大獎殊榮。

故事描述,在充滿種族偏見的背景下,一位知名黑人鋼琴家唐(馬赫夏拉阿里 Mahershala Ali 飾)準備前往南方保守地區巡迴演出,為了人身安全,他雇用一名白人保鑣東尼(維果莫天森 Viggo Mortensen 飾)當司機,原本互看不順眼的兩人,最後漸漸放下對彼此的偏見,發展出一段超越種族、膚色、階級和社會藩籬的動人友誼。

這個以公路電影為基底的作品,不僅角色塑造十分成功,完美的劇本、流暢的劇情、寫意的剪輯和對比的衝突,都更加讓電影有著扣人心弦的反思,觀眾似乎能跟著故事主人翁跑遍美國大山大水,一同在那漫長的旅途中,交織無數歡笑,還有難以忘懷的熱淚。

維果莫天森和馬赫夏拉阿里的搭配,本身就是電影安排中的一絕,在電影中個性南轅北轍的兩人,在當年的生活中本來就是難以相遇的存在,但命運的安排不只充滿感動,還讓觀眾看見了滿溢歡樂的互動。

東尼立普的個性不拘小節、大剌剌,對事物敢愛敢恨,也勇於追求他所認為對的事情;粗話常掛在嘴邊、喜愛貪小便宜,但總是正義感十足,做事情有效率,交友廣闊,是個令人激賞的「粗人」。

對他來說,人生短暫,生命只要把每一天當成最後一天度過,就很滿足了。

唐雪利身為音樂家,知書達禮是他的日常,對音樂的素養和品味,更點綴他全身充滿氣質的身段,他像極了上流上會的書生,家財萬貫也很會生活;不僅講究說話的修辭,連服裝的品味也一流,但孤單、孤傲,是令人敬佩的「雅人」。

而對他來說,能夠在高雅的音樂陪伴下生活,才能襯托那充滿使命感的雅緻。

你可能很難想像,如此格格不入的兩人,在一趟旅途中的小小汽車內,會迸發多麼引人入勝的火花。那種激盪也許不能稱作天雷勾動地火,但不打不相識的魅力、兩種文化碰撞的省思,引發無數迴盪。

有時候,你光有才華還未必能改變一個人,你還需要勇氣,推倒心中那面高牆方能開門見山。這部電影就像是顆綠色小石頭,投入黑白鮮明的美國大池,進而激起小而美的震盪漣漪,它溫暖、動人,也令人不自覺地愛上。

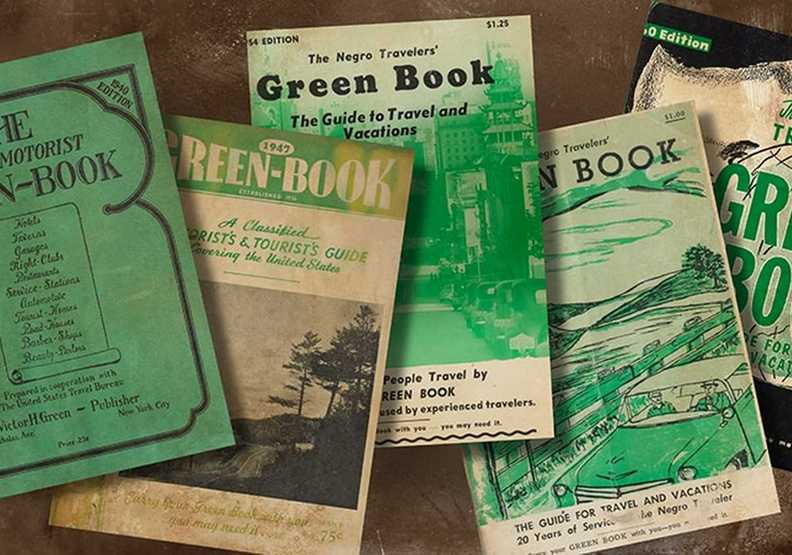

事實上,《幸福綠皮書》英文片名「Green Book」,源自60年代美國一本專為黑人出版的「綠皮書」,記載著全美各地「黑人友善」場所,如餐廳、飯店、加油站等,黑人除了在書內標註的場所可進出之外,其他一律不准踏入,名義上是為了表示友善政策,但實際上卻是公然的污辱,以政府為名,行歧視之實。

一如南方警察的傲慢自大、飯店人員的排擠冷漠,多種微乎其微的細節,都令人難堪。

導演彼德法拉利(Peter Farrelly),用詼諧、幽默卻不失嚴謹的手法來闡述種族問題,廣受各界好評,他曾受訪時表示,「在此之前,我從來不知道曾經有過《綠皮書》,我很高興看到時代的進步與種族的融合,但現在各地仍存在許多的偏見,希望能透過這部輕鬆幽默的電影,讓觀眾有更多省思。」

馬赫夏拉阿里表示,「小時候,我也曾經因為渴望得到認同,刻意以一些表面的裝扮來試圖影響別人對我的觀感,但長大後,才發現其實要別人認同你,你必須要先認同自己,對別人才會有同理心,人與人之間的溫暖都是從理解與關心對方開始,這也是這部電影想說的故事。」