一間房子有多貴?

根據營建署公布全台的房價所得比,台北市高達15.01,已超越香港成為全世界最高,新北市也有12.67,排名世界第3,相當於在大台北地區,必須不吃不喝工作12-15年,才能買下一間棲身之所。

沉重的買屋壓力,讓全台灣20-39歲的年輕世代,僅有6.4%的個位數比率有辦法自己買房,甚至高達65.8%居住在台北市的年輕族群,因為買房壓力而考慮不生或少生小孩。

買房難不難,很難!為什麼澆不熄年輕世代對買房的渴望?

從心理因素來看,其實就是情感面在作祟。行銷大師Seth Godin曾說過,「真正讓消費者在意的不是產品或服務,而是故事」。與房子有關的人生故事,從小時候就一點一滴注入每個人內心的情感,滋生出買房渴望。

有的故事訴說的是父母盼著孩子成家的心願;有的表達一個歸屬感的空間;有的是避免了寄人籬下的苦楚;有的僅僅是一種長大成人的獨立宣言;更多的是在故事中宣告主角有了一定的功成名就。從這個角度來看,買房,特別是第一棟自住的「起家房」,代表了一種人生的完整,就像達到目標、繳了功課的人生使命感。

買房,是人生故事的主幹線?

整個故事脈絡中,多數情節設定總是以「努力讀書、進好公司、買間好房子、找個對象生兒育女,過安穩日子」為共同主軸,偶爾由街角的咖啡店跟一趟小旅行穿插一點小確幸。

如果人生故事的主場景,永遠只有「公司」跟「家」,說到底,我們從小到大發展出來的生命劇本,自然會讓「房子」理所當然地成為人生奮鬥的目標,讓買房這件事情成為一個人生命中的經濟主幹線,其他的知識探索、生命歷練、自我追尋,甚至工作、小孩,則變成了這個主幹的枝葉了。

心理治療的後現代學派「敘事治療」提到,我們常聚焦在生命裡的主流故事,當故事發展不如主流的期待時,我們會困擾、傷心,卻忽略了在主流之外,許多的支線故事正在醞釀著,等待著根、發芽。就像買房的主流故事裡,高不可攀的房價讓一心想買房的人感到挫折,但在這個故事之外,其實還有其他的情節等待敘說。

但是,你真的需要買房嗎?

抽取房子背後的幸福元素

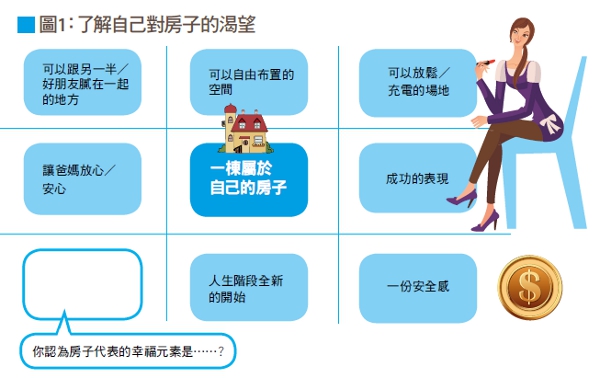

許多書籍教人買房、看房,但卻很少人提及,房子隱含的幸福元素是什麼?你如何分析自己需要買房的動機?讓我們現在來試試,在買房前,先試著拿筆寫下來,對你而言,房子代表的是什麼?

這些對幸福的想像,有些隨手可及,有些卻要花時間、精力去追求。在決定買不買房前,不妨先以時間為間隔,看看這些元素在短中長期如何達成?

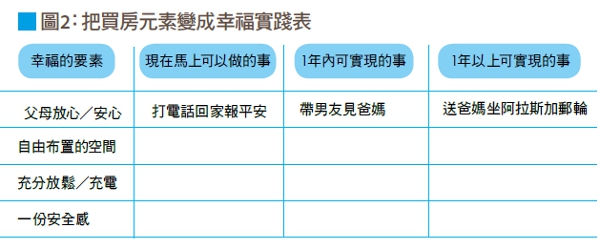

例如,台北工作的小花,在她的買房幸福元素中,寫下「讓父母放心/開心」,從這個元素可以延伸:馬上可以做的事、1年內可以實現的事、1年以上才能完成的事。

例如,很久沒回老家,當下可以做到「打電話回家報平安」;接著她想到爸媽老是擔心自己的歸宿問題,在1年內可實現的事中,就設定等跟男友交往滿一年後,就帶回家見父母;而長期的計畫上,小花想起爸媽想要郵輪旅行的願望,可以從現在開始存下每月3000元的旅遊金,計畫3年後幫爸媽圓夢。

在房價高漲的今日,要買進人生的第一棟房子並不容易,透過了解房子背後所牽引的故事,我們將有機會了解屬於自己幸福的元素,並從中發展出一套專屬自己的幸福劇本。

上述的幸福清單,雖然不能幫小花馬上買到房子,卻能挖掘出生活中忽略已久的幸福元素,那麼不管買不買房、何時買房,都能讓自己從現在開始,活得更貼近自己、生活得更喜樂!