民進黨在台北市長選舉與現任市長柯文哲分手後,昨天終於底定人選,由立委姚文智代表出征。台北市長三強鼎立的格局,終告形成。

回顧台北市長選舉史,1967年台北市升格為院轄市,卻也因為脫離台灣省,沒有地方自治法源,使得市長由民選改為官派。直到1994年7月,立院通過「直轄市自治法」,當年底才舉行首次市長選舉。至今已誕生過陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲等四位民選市長。

台北市長選戰向來是各黨的重中之中,從數字上,也可看出台北市選戰的一些有趣之處。

0

女性市長一個都沒有

圖/前副總統呂秀蓮雖然也有意參選台北市長,但仍沒能打破「女性魔咒」。

圖/前副總統呂秀蓮雖然也有意參選台北市長,但仍沒能打破「女性魔咒」。雖然女性在國內政壇已經占有一席之地,蔡英文總統還成為華人史上第一位民選國家領導人,各縣市不乏女性百里侯,陳菊還是高雄「南霸天」。不過從1994年以來,台北市不但沒出過女市長,甚至連主要政黨,都不曾提名女性候選人。台聯在2006年曾推媒體人周玉蔻參選,但選戰半途就雙方就鬧翻,將她開除黨籍,最後僅得3372票。

自認老驥伏櫪的前副總統呂秀蓮,這次也參加民進黨內的角逐,不過雖然「呂后」自信滿滿,但仍不得選對會的青睞,沒能打破「女性魔咒」。

1

無黨籍和民進黨各贏一次

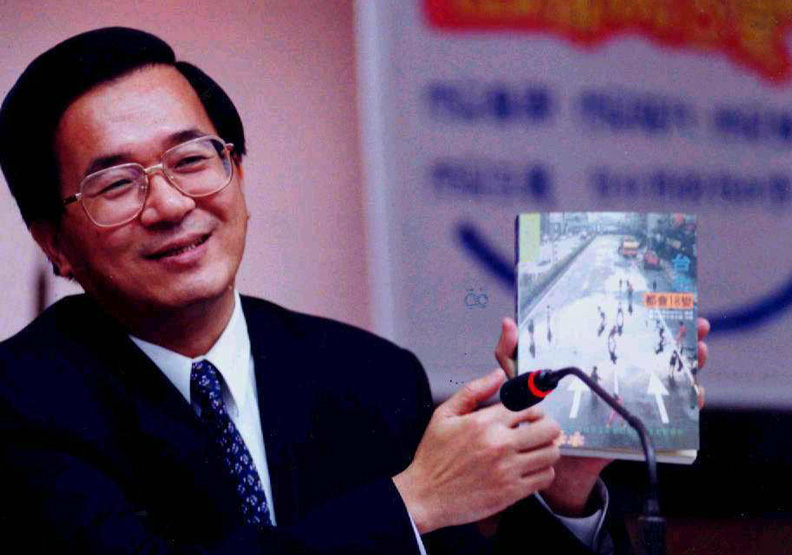

圖/1994年台北市長選舉,陳水扁(右)、趙少康(左)、黃大洲(中)演出棄保效應。

1994年的市長選舉,從國民黨分裂成立不久的新黨推出「政治金童」趙少康參選,對上國民黨主席李登輝欽定的現任市長黃大洲,堪稱泛藍(當時還沒這個名詞)史上走形象、意識形態的「空軍」,與傳統組織、財力的「陸軍」的超級大對決。鷸蚌相爭的結果,讓同樣是政治明星的民進黨立委陳水扁漁翁得利,以615,090票勝出;趙、黃各得424,905票與364,618票。

2014年,民進黨決定禮讓「黨友」柯文哲,但是社會剛經歷太陽花學潮,馬政府威信掃地,代表黨出馬的連勝文,又始終揮不去「權貴」的包袱,最後得票僅609,932張,大輸柯文哲25萬餘票,創下國民黨首度在台北不分裂仍然失敗的紀錄。

2

兩個市長當選過總統

圖/陳水扁任台北市長時的民調支持數字,最高曾達八成。

陳水扁市長的民調數字,雖然最高曾達八成,但在1998年爭取連任時,遇上國民黨的超級明星馬英九挑戰,最後小馬哥以8萬票獲勝。但陳水扁隨即挾光榮戰敗的聲勢,第二年取得民進黨的總統提名。結果又遇上藍營分裂,連戰與宋楚瑜相爭的結果,讓陳水扁在2000年創下政黨輪替的歷史紀錄。

2004年在319槍擊案的陰影下,陳水扁辛苦地擊敗聯手挑戰的連宋配。此時馬英九成為藍營選民新一代希望所繫,2005年當選國民黨主席,2008年以765萬票的超高數字,當選中華民國總統。若再加上之前官派的台北市長李登輝,等於四位民選總統,只有一位沒當過台北市長。

3

藍營分裂過三次

圖/1994年前台北市黃大洲(中)與趙少康(右二)都認為自己可以當選,結果兩敗俱傷。

1994年的黃大洲與趙少康,是真正的分裂,雙方都認為自己可以當選,結果兩敗俱傷。受到這個教訓的影響,1998年新黨雖然率先推出王建煊參選市長,但在馬英九「千呼萬喚始出來」之後,王建煊頓時改採「棄王保馬」策略,不與馬英九搶票。另一方面,馬英九在選前獲得黨主席李登輝「新台灣人」的加持,也一定程度穩住本土選民。最後在民調中「支持度高而看好度低」的馬英九,終於以小幅差距擊敗陳水扁。

圖/1998年台北市長選舉,王建煊最後「棄王保馬」,不與馬英九搶票。

王建煊雖僅拿下44,452票,但「棄市長保議員」成功,新黨市議員候選人總票數高達273,195,得票率18.6%,當選9人。雖比1994年略降,但仍穩坐當時第三大黨。

2006年的分裂則是另一個故事:隨著馬英九成為泛藍新一代領袖,親民黨的立委、議員等從政黨員,開始大量「棄橘投藍」。政壇傳出親民黨主席宋楚瑜向國民黨喊話,提議禮讓宋參選台北市長,親民黨支持馬英九參選兩年後的總統。同年10月,宋楚瑜正式宣布參選,但為表示「超然於黨派」,因此以無黨籍身分登記,不代表親民黨參選。

圖/2006年宋楚瑜參選台北市長,不過選民不埋單,得票率不到5%。

宋楚瑜當時表示,這次參選市長是自己「政治生命的最後一戰」、「封刀之作」、「只做一任」。不過選民顯然不甚買帳,只得53,000餘票,不到5%;國民黨的郝龍斌則以53%過半票數當選。

4

國民黨贏過四次

圖/馬英九(左)與郝龍斌(右)都曾成功連任台北市長。

馬英九與郝龍斌都成功兩任,各擔任兩屆。

1998年,馬英九贏得第二屆直轄台北市長後,2002年幾乎無人能攖其鋒;儘管陳水扁總統似乎難忘四年前被擊敗之恨,往往跳過候選人李應元,親自上火線批馬,但馬英九仍輕鬆連任,創下勝幅最大紀錄。郝龍斌在2006年贏得市長,2010年挑戰連任時,馬英九的中央政府已有不少包袱,民進黨又派出老將蘇貞昌,一度讓局勢大為緊張。結果在藍營選民的焦慮感發作,選前又發生連勝文槍擊案等因素,郝龍斌獲得797,000餘票,比四年前多了10萬票以上,得票率也高了近兩個百分點。原本希望重聚政治能量的蘇貞昌,結果落後近17萬票,提前輸掉兩年後的總統大選提名機會。

此一戰果,顯示台北市過去基本盤確實是「藍大於綠」。

5

有五次差距在十萬票以上

圖/1998年北市長選舉堪稱有史以來最激烈,圖為當時三重市重新橋下聚集五、六十輛計程車,插滿台北市長候選人馬英九和陳水扁的宣傳旗幟。

一般都認為,台北市長選戰非常激烈,實力都在伯仲之間。但實際上,回顧過去歷史,其實有5次的當選人和最高票落選者的票數,差距在10萬票以上。唯一一次堪稱競爭最激烈的選戰,是1998年馬英九擊敗陳水扁,只贏了78,305票、5.22個百分點。

圖/2002年的馬英九(右)對李應元(左),是當選者與「落選頭」票數差距最大的一次。

目前為止,當選者與「落選頭」票數差距最大的一次,是2002年的馬英九對李應元,差距高達384,291票。其次依序是2014年柯文哲對連勝文,244,051票;1994年陳水扁對趙少康,190,185票;2010年郝龍斌對蘇貞昌,169,736票;2006年郝龍斌對謝長廷,166,216票。其實當選者和落選頭之間,大多還是有一段差距。

6

目為止已經六次選舉

從台北升格直轄市以來,即使官派時代的市長,都常被認為是政壇的明日之星。開放民選後的每一次市長選舉,也都是台灣政治發展史的重要里程碑。

1994年,「泛國民黨」出現第一次嚴重分裂,民進黨培養出第一位具備挑戰全國領導人身分的陳水扁。1998年標示「小馬哥時代」的開始;2002年更是馬英九聲望銳不可當的明證;2006年,郝龍斌正式躋身一線政治明星,宋楚瑜的省長光環明確失效;2010年,郝龍斌贏得連任,標示馬政府通過第一次期中考;2014年國民黨的失守,預言了兩年後更慘痛的失敗。

在各縣市首長改選時間集中到總統任期的第二年後,儼然已經成為中央政府的期中選舉,今年底的縣市選舉結果,可說是蔡英文政府第一張成績單。

7

平均投票率約七成

圖/1998年馬英九挑戰陳水扁的台北市長「經典戰」,投票綠高達80.89%。圖為勝選後馬英九陣營車隊遊行畫面。

以往的六次市長投票,有四次投票率都在七成多,平均投票率大約在72%左右。

不過僅管「平均」投票率七成,最高和最低之間,還是有不小差距。最高的一次是1998年,投票率甚至突破八成來到80.89%。投票率最低的一次是2006年,只有64.52%。其他幾次依序排名為:1994(78.53%)、2010(70.65%)2002(70.61%)、2014(70.46%)。

而投票率最高的那次,就是台北市長的「經典之戰」,由馬英九挑戰陳水扁那次。顯然選民投不投票,還是受到候選人是誰、競爭激烈程度的影響很大。

8

八位主要參選人曾擔任黨魁

在所有主要政黨曾經參與台北市長選戰的選將裡,有不少當過黨主席。人數最多的是新黨。新黨1993年創立時,標榜是全國第一個內造柔性政黨,由黨籍公職組成「全委會」,黨魁為召集人,首任召集人就是趙少康。王建煊亦曾擔任過召集人。至於代表國民黨出戰的郝龍斌,也曾擔任過新黨全委會召集人。

民進黨方面,陳水扁、蘇貞昌、謝長廷都曾擔任主席,其中陳水扁是以總統身分兼任。

國民黨的馬英九,則是唯一同時擔任黨主席的市長(2005~2006)。親民黨創黨以來,目前僅有一位主席宋楚瑜,雖則他選台北市長時是以無黨籍參選,但親民黨主席位子無用置疑。

台北市長選戰產生過這麼多「黨主席」,當然也意味台北市長確實是個吸引政治菁英競逐的寶座。

9

馬英九障礙

圖/曾任8年台北市長的馬英九,是台北市長選戰中創造最多「障礙」的一位。

在運動賽事裡,常常把若干很難突破的紀錄稱做「XXX障礙」;曾經選過2任、擔任8年台北市長的馬英九,無疑是眾多參選者當中,創造過最多「障礙」的一位,茲列舉如下:

* 最高得票數:873,102票(2002)

* 最高得票率:64.11%(2002)。

* 獲勝票數最多:384,291票(2002)

* 最驚險獲勝:只贏78,305票(1998)

* 任內當選黨主席(2005)

雖然馬英九在2016年總統卸任時,聲望堪稱由天堂跌至谷底。但台北市長作為他由技術官僚轉型為選舉明星的起點,當時創下多項紀錄,至今都沒被超越。

三強鼎立,能再造數字奇蹟否?

圖/柯文哲四年前以素人之姿掀起「白色旋風」,但如今與民進黨分道揚鑣。

由此觀之,今年底的市長大選,柯文哲四年前雖然以素人之姿掀起「白色旋風」,但在現實挑戰下褪色不少,如今與民進黨分道揚鑣。至於兩大黨推出的姚文智、丁守中,政治明星味也都遜色些。以此預期,第七屆市長選舉,應該不至於重演第一、二屆那種超級激情的大戰。但選戰是否會擦出不同的火花,仍讓人拭目以待。

本文轉載自2018.5.29「聯合新聞網」,僅反映作者意見,不代表本社立場

圖/由左至右為台北市長參選人丁守中、柯文哲、姚文智。