區塊鏈具去中心化、不易竄改與全球通用的特性,成為FinTech最具潛力的新技術,除了新創公司帶頭衝刺,金融機構也不敢缺席。

你曾經想過,世界會有這麼一天,靠著自己的心跳聲、走路習慣或是睡眠狀態,就能幫你賺錢嗎?

這個被視為天方夜譚的念頭,正有一家公司打算實現它。

2014年於美國成立的新創公司Bitmark,做的是「數位資產登記系統」的生意。這個服務聽起來很抽象,卻跟現實世界運作原理很雷同。

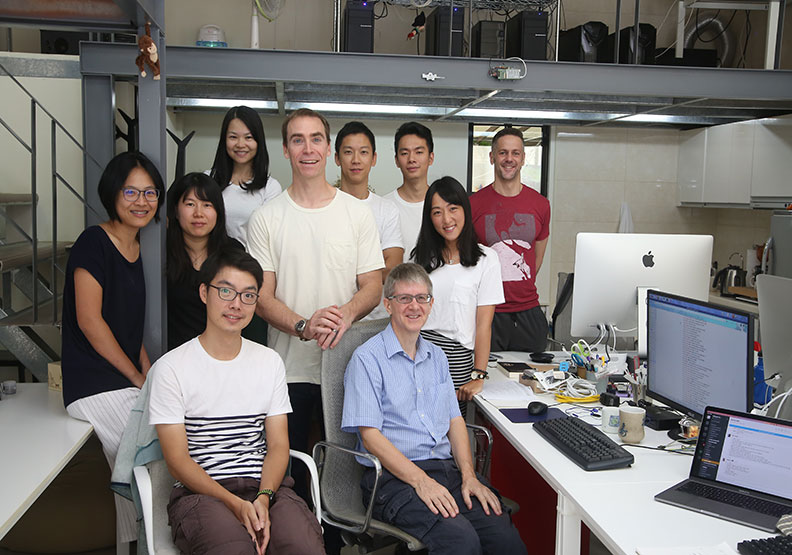

來自美國的執行長西恩.摩斯普爾斯(Sean Moss-Pultz)說 ,我們每天在網路世界移動,像是到Facebook個人塗鴉牆發表意見、在Instagram上傳相片、或是用手機、手錶記錄自己的運動資料等,這些數位足跡無法「有價」流傳,只因不像土地、房子、車子一樣被登記,取得法律上的擁有權。

Bitmark就是幫忙把這些數位資料透過認證登記,賦予個人使用、轉移的權利,不再讓Facebook、Instagram或 Google等第三方平台獨占用戶資料所產生的利益。

「多數人還沒意識到,這些數位資料可以設定擁有權,變成數位資產,」西恩說,數位資料所有權應回歸給個人,讓個人數據產生更大價值,像是由手機定位累積的位置資料(Location Data),一年可能就有150美元價值。

Bitmark把數位資料變數位資產的關鍵,就在於使用區塊鏈技術。這也是最具潛力的FinTech新技術。不僅在《遠見》與「政大金融科技研究中心」共同發起「2017台灣FinTech業界大調查」中,名列金融業與新創業者最希望合作項目的第二名;就算金融業者明明沒有任何業務與它相關下,依舊找人才、投資源,一點也不敢忽視區塊鏈威力。

去中心化、不可竄改 具可信度與透明度

為什麼區塊鏈能做為所有權儲存、登記的工具?因為具備去中心化、不可竄改與全球通用的特性,提供了「可信度」與「透明度」。

西恩分析,一般房屋、土地等有價物品,都採屬地、政府集中式管理,但數位世界沒有國界之分,假設每人每天跨境、跨業創造1GB資料量,政府不可能追蹤、登記這些資料,但透過區塊鏈卻能做到讓數位資料被驗證,而回歸個人所有,進而能隨時讓兩個不認識的人或單位自由買賣、交換。

「我們要做全世界最大的數位資產登記系統,」西恩說,他特別看好健康與交通數據將會最先成熟為一個新市場。因為每個人手機裡,都有很多與心跳、運動或睡眠狀態相關的數據,保險公司、醫療機構都很有興趣,但基於個人隱私權保護,無法隨意取用。若能利用區塊鏈登記、追蹤,甚至還能透過智能合約自動授權個人數位資料,使用資料的機構,就不會有觸法疑慮。

Bitmark利用區塊鏈完成電子資產註冊系統的大膽想像,給了財產權、所有權新的發展空間。

去年底,Bitmark已獲心元資本、美國中經合集團與數字貨幣集團等知名天使投資,共投約170萬美元(約台幣5134萬元)種子輪資金;另外阿里巴巴台灣創業者基金也青睞Bitmark的服務,成為投資人之一。

區塊鏈競爭 金融業各自鴨子划水

除了新創努力用區塊鏈技術創造新市場,國內不少金融機構也默默試驗各種應用。像是國泰產險和安侯企管(KPMG)合作,結合區塊鏈與智能合約,提供班機延誤主動理賠服務。

國泰產險副總經理孫騰敏指出,智能合約能自動檢查班機抵達目的地時間、延誤條件等,一旦確認航班延誤並符合理賠條件時,會自動簡訊通知保戶,隨即檢附相關文件,就能快速給付賠款,大幅提升效率。

中國信託也成立「區塊鏈實驗室」試做未來的應用場景,包括與工研院合作、讓公益捐款流向透明化的「公益區塊鏈」;運用R3聯盟的分散式帳本技術,做出「貿易區塊鏈」;與以區塊鏈進行公正票券抽籤的「娛樂區塊鏈」等專案,都已脫離研究階段,進行概念驗證。

中國信託數位金融處副總經理蘇美勳指出,目前國際發展「區塊鏈」技術,主要應用在跨境交易,包括全球貿易融資、跨境匯款等,在這方面,中信不會缺席。

面對區塊鏈,不只中信不缺席,其他業者也都不敢缺席。