昨(10)日第3屆李國鼎獎頒獎典禮盛大登場,現場眾星雲集,包括總統府資政沈榮津、台達電創辦人鄭崇華皆親臨與會。此次由台灣大學經濟系名譽教授孫震擔任頒獎人,獲獎人之一則是被其譽為「台灣半導體的教父」的前工研院院長史欽泰。

「史欽泰是真正帶軍領將、創造奇蹟的人, 他在每一個階段打下堅實的基礎」孫震在現場致詞時提到。在史欽泰的推動下,孕育出台灣的工研院電子所、竹科、聯電,以及護國神山台積電。

「我常常講,史欽泰是台灣半導體的教父,他不好意思,他不希望我們這裡講,但我認為李國鼎獎頒發給史欽泰真是實至名歸」,孫震發自內心由衷地說道。

從茄萣到矽谷:亮與暗的距離

在活動上,前文化部長龍應台在台上介紹這位獲獎者說道,「1946年出生在高雄茄萣海邊的史欽泰先生,是在一個戰爭後的廢墟裏頭出生長大的小孩,雖說他的家庭不見得很貧窮,但他出生的國家卻是落後的」。

她接著說,1969年,年輕的史欽泰第一次坐上飛機,踏上美國的土地。那晚,史欽泰心理的第一個感受是,為什麼美國那麼亮?其實他沒說出來的是:「台灣,我的家鄉,為什麼那麼暗?」

那一刻的光與暗,成為史欽泰人生轉折的象徵。

強烈文化衝擊 反成歸國發展最大激勵

史欽泰回憶,「我們在 1970 年代,可以說真切感受到當時孫運璿、李國鼎、潘文淵先生,他們那種為台灣未來既焦慮又努力的心情,亟需找出台灣往前走的力量。」他說,那時自己還是學生,「在求學過程中其實都不認識這些大人物;在美國念書時,也還沒有機會接觸他們。」

但當他親眼看見美國的繁榮與技術力量時,內心的震撼深刻到難以忘懷。「一個是黑暗,一個是光亮,那個差距實在太大了。這樣的文化衝擊,是對我們最大的激勵。」史欽泰心有所感的侃侃而談。

隨即他笑著補充,「當然,在國外與今天不一樣。現在川普一個打噴嚏我們都知道、他打瞌睡我們也知道;但那時訊息不通,要很久才知道。」

「還好那時有《中央日報》寄給國外留學生,我就是從小小的方格裡看到——台灣要開始做半導體。」史欽泰說,那一刻自己立刻寫信求職,「想著也許可以在台灣找一份工作來做,後來我才知道,政府其實還不知道該怎麼做,但已經有顧問在國外,其中潘文淵先生就住在普林斯頓。我原本不認識他,但因為這個機緣而結識,才有這段回台的緣分,也因此與台灣半導體結下一生的姻緣。」

行千里路,打造台灣科技的造山者

回顧這段旅程,史欽泰坦言,「要走一千里,這條路從來不是康莊大道,就像《西遊記》一樣,充滿曲折與挑戰。」他笑說,「要我二十分鐘講完這一路根本不可能。要聽更詳細的,就來上課吧!」

在史欽泰看來,「造山者」不是某一個人,而是一種精神,願意冒險、不怕失敗、願意為國家鋪路的精神。在演講時,他謙虛的說,「這幾十年來,台灣能有今天的地位,尤其在資訊與半導體領域,最該被感謝的,是整個團隊的精神」。希望這個精神能永遠延續下去,讓更多人為台灣的未來繼續努力。

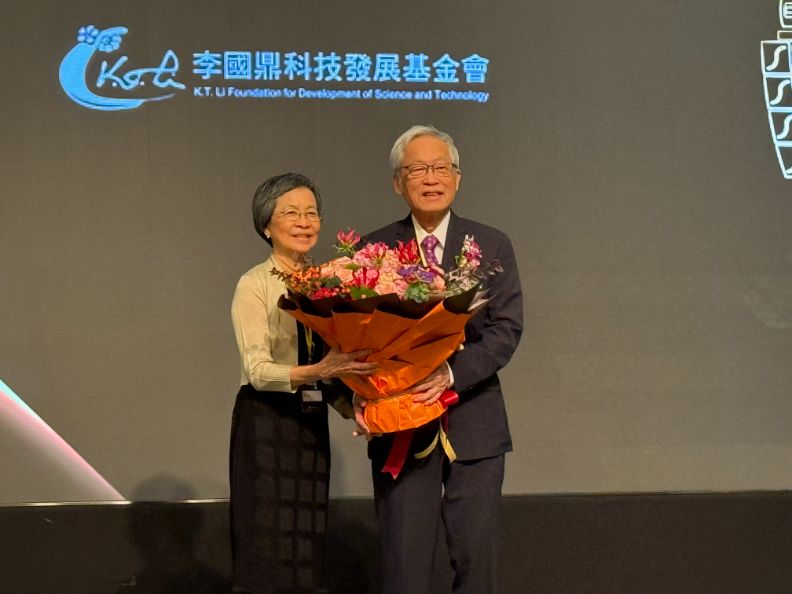

溫柔的尾聲:她在我身邊

談到最後,在演講的尾聲,史欽泰的語氣放柔,罕見的在公開場合介紹自己的太太。他說,「她很有正義感,也很喜歡幫助人,生活常識很豐富,不像我,只懂一兩個專案的事;她總是默默支持我的工作。我問她,為什麼不多指導我?她說:『你只要做自己喜歡的事就好。』」

他笑了笑,語氣誠摯說,「所以我要非常感謝她。」

在成就台灣半導體產業的漫長旅程中,史欽泰始終是那位在技術與政策之間奔走的「造山者」;而在他背後,還有一位以溫柔守候與默默支持,陪他走過千里之行的伴侶,那是屬於造山者最深的力量,也是台灣科技故事中最動人的光。