夏天不開冷氣不行,但不開又讓人感到崩潰,但如何聰明的開冷氣,才是真正的關鍵。

全球氣溫逐年攀升,已不再是遙遠的氣候預測,而是眼前真實可感的日常體驗。根據世界氣象組織(WMO)資料顯示,2024年被認定為有紀錄以來最熱的一年,因為2024年全球平均氣溫達到攝氏15.10度,較1991至2020的年均溫高出攝氏0.72度,並比2023年紀錄高出攝氏0.12度。

全球平均氣溫不斷刷新歷史高點,歐洲多國飽受熱浪侵襲、美國多州突破攝氏40度高溫,亞洲地區也頻頻出現極端氣候,夏季氣溫年年創高,連夜晚都難以降溫。

在這樣炙熱的環境下,冷氣已成為家庭不可或缺的基本配備,冷氣的出現確實讓人們更容易撐過炎炎夏日,它緩解身體的不適、提升睡眠品質。然而,對冷氣的依賴,也正在無形中加劇這場熱的惡性循環。

炎炎夏日,漫步在街頭,隨時汗流浹背的黏膩感和濕漉,悶熱的惆悵讓人一點都不想待在室外。於是,眾人選擇躲到室內享受20幾度的沁涼,卻渾然不知外頭的燥熱,根本原因就出自冷氣。

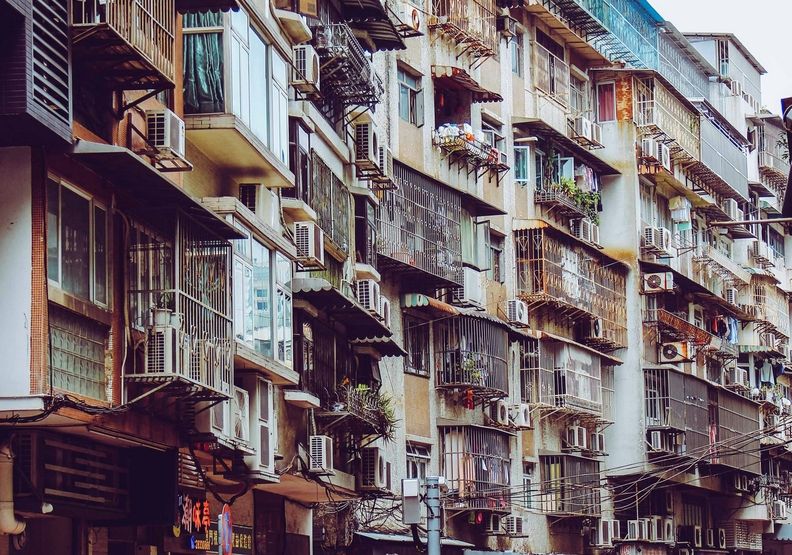

冷氣雖然帶來涼意,但它所仰賴的電力,多半仍來自燃燒化石燃料、火力發電所產生的能源,不僅加劇碳排放,更導致溫室效應持續升溫。同時,密集安裝在城市巷弄間的冷氣室外機,在運轉時會釋放高溫熱氣,使得原本就悶熱的城市環境變得更加難耐、不易散熱。

結果就是,愈熱就愈需要開冷氣,但開愈多冷氣就讓城市愈熱,一場看似舒適的夏季降溫之戰,卻正在悄悄升高地球的溫度,進而導致北極冰帽融化、影響海平面上升。這樣的矛盾,正在成為人類與氣候共生路上的一大難題。

冷氣空調誕生的初衷,並不是為了讓生活涼爽

冷氣在誕生初期,並不是為了讓人感到涼爽,而是出於對工業生產穩定性的需求。20世紀初,美國工程師威利斯開利(Willis Carrier)發明了首台現代空調系統,用以協助印刷廠控制紙張的濕度與墨水的顏色精準度。

後來這項技術迅速擴展到其他產業,像是棉紡廠、菸草加工廠、巧克力與口香糖生產線,這些產業都仰賴穩定的室內溫度與濕度,以確保產品品質不受氣候變化影響,也因此,冷氣最早的角色是用於工業,而非家庭。

冷氣在娛樂場所的普及,則是在1925年,當時位於紐約曼哈頓的劇院首次引進空調系統,徹底改變了夏季娛樂產業的格局。在此之前,許多電影院夏天都因酷熱關閉,觀影活動被視為秋冬限定。

冷氣一裝,觀眾蜂擁而至,電影公司立刻嗅到商機,掀起「夏季強檔大片」的傳統應運而生,也奠定了好萊塢黃金年代的重要節奏。

然而,冷氣走入家庭的腳步卻並不快速,直到二戰以前,能夠裝設冷氣的家庭寥寥可數,除了因為價格高昂,當時大眾對冷氣的接受度也有限。

而早期使用的冷媒成分如氯甲烷、氨氣等,不但有毒,一旦洩漏還會造成中毒甚至死亡事故,特別對孩童與寵物危害更大,因此在當時的流行文化中,冷氣甚至被認為是一種危險的現代機器,與溫馨家園的想像格格不入。

氟利昂改變了冷氣生態,代價卻十分巨大

1928年,一項嶄新的冷媒發明悄悄改變了世界的樣貌,托馬斯米基利(Thomas Midgley)研發出一種名為「氟利昂」(Freon)的冷媒,正式開啟了現代空調的黃金時代。與當時易燃、有毒的早期冷媒相比,它穩定、不易燃,似乎是完美的替代方案。

這項發明讓摩天大樓得以不受氣候侷限地垂直擴展,也讓原本炎熱難耐的地區,出現一座座涼爽舒適的室內空間。

冷氣不再只是富人才能享有的奢侈品,而是現代生活的基礎建設。從家庭住宅、辦公室到百貨公司,愈來愈多建築能夠全天候維持在恆定溫度。人類建築與氣候的關係也因此徹底顛覆。但代價,遠比人們預想的要巨大。

到了1970年代,科學家開始對氟利昂產生疑慮。雖然它無色無味、穩定不易燃,但氟利昂在高空中的分解產物,卻會釋放出氯化物和溴化物,而這些元素會與大氣中的臭氧分子反應,導致臭氧層耗損。

臭氧層位於平流層中,是保護地球免受紫外線輻射侵害的天然屏障。一旦臭氧層被削弱,紫外線將直射地表,進而提高皮膚癌、白內障的風險。

1974年,科學家謝伍德羅蘭(Sherwood Rowland)與馬里奧莫利納(Mario Molina)發表了一篇突破性的論文,首次提出氟利昂可能對臭氧層造成嚴重破壞的理論。他們警告,當時工業界每年正以超過100萬公噸的規模生產氟利昂,而這些化學物質除了用在冷氣與冰箱的冷媒,也廣泛存在於髮膠、殺蟲劑的噴霧罐、塑膠泡棉的發泡劑,以及清潔電子零件的溶劑中。這些產品在日常生活中無所不在,但人類卻未察覺它們在高空中的累積與破壞。

1980年代,物理學家約瑟夫法曼(Joseph Farman)在偵測到南極上空幾乎沒有臭氧層時,證實了氟利昂破壞臭氧層的假說。隨後工業界、科學家和環保主義者展開了激烈的鬥爭,1987年,美國(USA)簽署了《蒙特婁議定書》,避免工業產品中的氟氯碳化物對地球臭氧層繼續造成惡化及損害。

新冷媒卻產生了全球暖化問題

在淘汰氟利昂之後,全球轉向了新的替代品,碳氟化合物與氫氟碳化物,這些新世代冷媒的確解決了臭氧層破壞的問題,但它們是極為強效的溫室氣體,能高效率地吸收來自太陽的紅外線輻射,並阻擋地球向外太空散失熱量。

在過去30年間,新冷媒的使用量呈指數級成長。它們不僅是家庭冷氣、辦公室中央空調、汽車冷氣以及超市冷藏櫃的核心冷媒,也被廣泛用於冷卻疫苗、保存輸血用血液,以及穩定醫療標本的低溫環境。

然而,空調的環境代價並不僅止於冷媒本身。冷氣機的運作需要大量電力,而在全球大多數地區,發電仍高度依賴化石燃料,這意味著每一次的降溫背後,都伴隨著二氧化碳、氮氧化物等溫室氣體的排放。

同時,空調室外機在運轉時會將大量熱能排放至戶外,直接抬升周遭環境的溫度。當數以萬計的家庭與商業建築同時啟動冷氣時,城市的整體氣溫將明顯上升,形成所謂的「熱島效應」,即都市地區的夜間溫度高於郊區,並使居民更依賴冷氣,形成惡性循環。

最需要冷氣的地方,其實沒有能力負擔冷氣

雖然空調已成為許多城市居民日常生活的必需品,但在全球範圍內,它依然是絕大多數人的奢侈享受。根據非政府組織「全球可持續能源」(Sustainable Energy for All)的估算,仍有超過11億人口無法獲得足夠的冷卻設備。

國際能源署(IEA)的數據則顯示,生活在全球最炎熱地區的28億人中,僅約8%擁有空調;相較之下,美國與日本等發達經濟體的空調普及率高達90%。這種差距,不僅反映了經濟與基礎設施的不平等,也意味著氣候變遷對不同地區的衝擊並不對稱。

加州柏克萊經濟學家盧卡斯戴維斯(Lucas Davis)指出,若要打破循環,除了推動能源轉型,更需要在使用端引導行為改變。政策上可考慮徵收碳稅或調高電價,讓使用者對耗電行為有更強烈的成本意識,而這些額外收入可投入綠能開發與節能技術,促進長期的結構轉變。

此外,消費者本身也應調整使用習慣,例如將空調設定在舒適但不過低的攝氏26度到28度,避免室內溫差過大,導致必須穿外套或蓋棉被的荒謬情況。

專家則強調,節能目標並非讓現代人放棄空調,而是要將焦點從「個人降溫」轉向「公共降溫」,所謂「公共製冷」(public cooling),是透過城市設計與公共設施,為整個社區創造舒適環境。

例如大規模植樹與綠化,提供遮蔭並降低地表溫度、規劃涼爽且安全的公共空間與公園、建置水霧噴灑系統或冷卻水循環設施、採用高反射率建材與透氣型鋪面,減少熱吸收、推廣被動式建築設計,利用自然通風與隔熱降溫等。

這些方法不僅能有效降低城市的體感溫度,也能減少對能源密集型空調的依賴,並改善城市美觀與居民生活品質。從長遠來看,公共製冷不只是氣候適應策略,更是一種兼顧公平、環境與健康的永續方案。