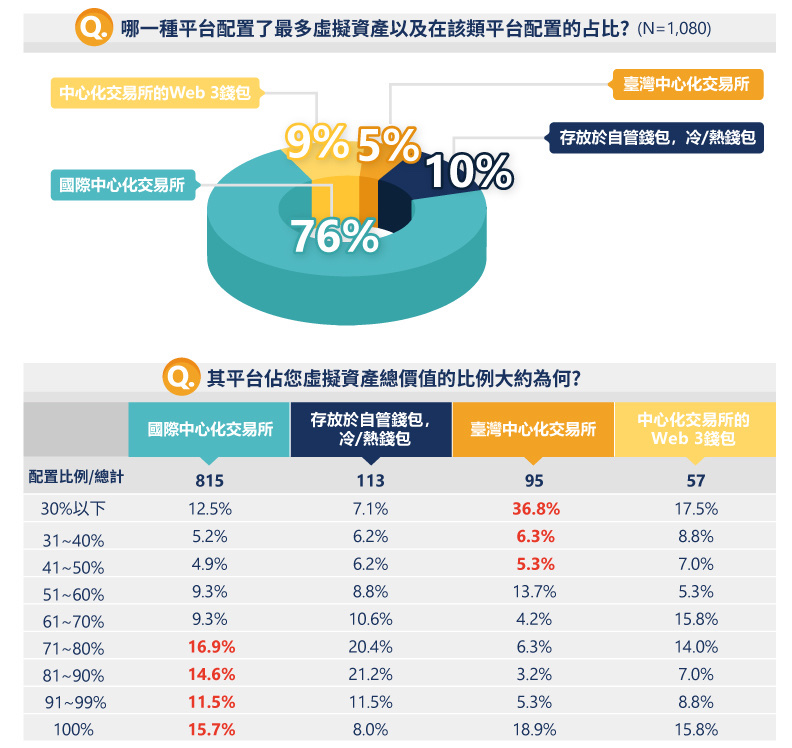

根據《遠見》最新調查,高達76%的台灣虛擬資產用戶,選擇將主要資產配置在國際中心化交易所,其中更有近6成受訪者表示,他們將超過70%的虛擬資產總價值存放在這些國際平台。

但在主管機關金管會所公告的「已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單」,以及2024年6月剛成立的中華民國虛擬通貨商業同業公會(虛擬通貨公會,又稱VASP公會)中,卻都未見這些國際平台的名字,無疑形成了用戶使用行為與監管間的中空地帶。

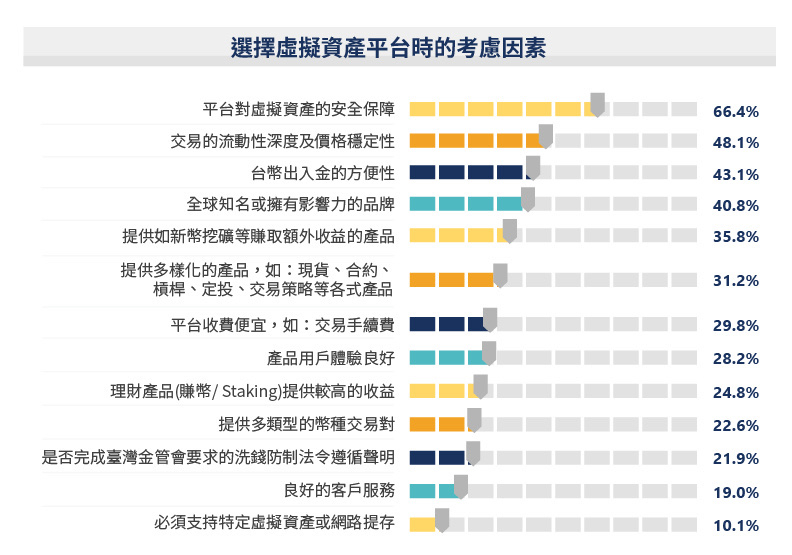

調查同時顯示,這些使用者在挑選平台時,最重視的是安全保障(66%)、交易流動性深度(48%)、台幣出入金服務(43%),以及平台的知名度及影響力(41%),可進而推測,投資者認為國際平台較能滿足其需求,且具有相當信任基礎。

這是否代表,目前台灣的產業監管方向與市場實際需求間存在一定的差距?政策理應保障民眾資產安全,與決策之重要依據之一,而民眾卻更願意選擇尚未受台灣政府監管的國際平台,此一行為值得政府列入制定監理框架之考量,回應使用者對虛擬資產市場環境的需求與期待,包括鼓勵國際業者來台落地,也透過監管機制,更大程度保護多數使用者的權益。

讓監理政策成為合腳的鞋子

儘管台灣本地交易所名義上已受到監管,並成立產業公會進行自律,但對於多數投資人所使用的國際交易所卻不在其列,這使得政府若對國際交易所有任何執法請求,極大程度上僅能依靠他們的「善意」配合,而非於既有監理範圍內解決。同樣地,包括現在正在擬定中的虛擬資產專法,如果持續忽視使用者在虛擬資產市場中的使用行為與需求,也令人擔心將來政策會成為一雙不合腳的鞋,反而錯失台灣發展虛擬資產產業的機會。

我們不妨回顧另一個曾引起軒然大波的新興科技案例——Uber。

2013年 Uber 初入台灣,引發傳統計程車業者群起抗議,政府部門也認定其營運模式與法規相悖,最初採取高額罰單、下架要求、甚至退出市場等措施等強硬態度。然而,隨著共享經濟理念的普及和消費者需求,各方最終達成了共識:Uber需在台灣設立子公司依法納稅,司機須持有職業駕照,車輛必須投保營業用車險;而政府也釋出善意,開放車身顏色限制、計費方式和App預約模式。

這一妥協也為產業帶來積極變化,傳統計程車業者提升服務品質,消費者享受到更多元化的選擇。更重要的是,這個過程刺激國內法規與接受新觀念與新技術的思維,也建立起針對新興科技服務的監管框架。

若將視角拉回虛擬資產產業,香港的經驗則是另一個故事。

作為過往的亞洲金融中心,香港雄心勃勃地推出了虛擬資產服務提供商(VASP)牌照制度,但在申請過渡期即將結束之際,多家業者卻紛紛撤回申請。不少市場分析師指出,過於嚴苛的申請條件和營運限制可能是原因之一。

台灣目前正處於虛擬資產監理框架制定階段,這些經驗都應成為我們思考監管方向與強度的參考。

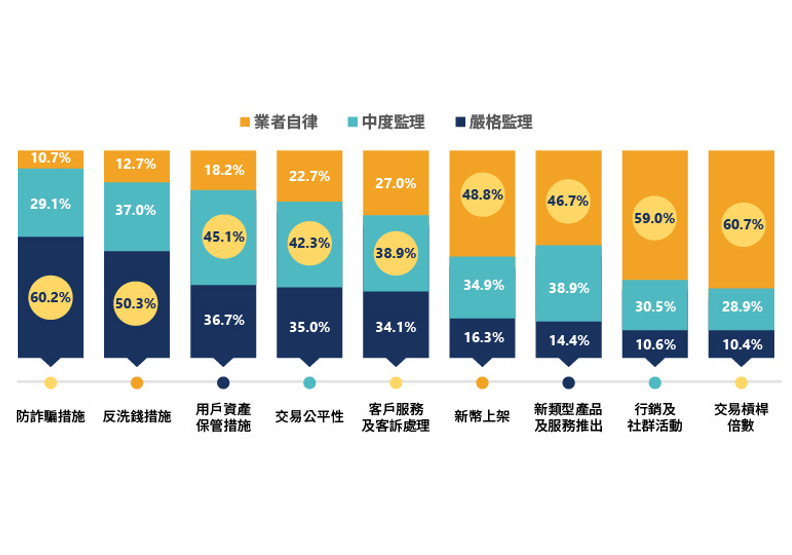

根據調查,使用者在虛擬資產的政策監管方面,期望政府能在保障投資安全和維護市場自由之間取得平衡。在防詐騙和反洗錢方面,受訪者認為應採取「嚴格監理」;在用戶資產保管措施、交易公平性、客服客訴處理等方面,則期待「中度監理」,不應過度限制市場活力;而在具體監管事項上,受訪者認為諸如交易槓桿倍數、行銷策略、新幣種上架等應主要由「業者自律」,這一觀點體現了對市場機制的期待。

金管會副主委陳彥良接受《遠見》採訪時指出,台灣的監理正以四個步驟循序漸進,目前已完成第一步「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」,以及第二步——成立VASP公會以達成業者自律,接著第三步將增訂 VASP 登記制與明確刑責,第四步便是讓虛擬資產專法正式上路。

「目前的政策順序是以洗錢防制出發,其實這跟本次統計數據也很貼近,民眾希望防詐、安全保障要高度監管,而服務產品的創新、行銷等,就是給業者比較大的自律空間。」陳彥良表示,金管會正密集的研擬相關法規,盡可能滿足民眾需求。

不過,目前金管會公布的名單也並非是安全保障,如部分名單上的業者分別涉入不同司法案件中,同時《遠見》調查也顯示,僅有22%受訪者將「是否完成金管會洗錢防制法遵聲明」作為選擇平台的考慮因素,未來如何更有效管理這份名單,例如建置一套公開透明的審核和汰除的管理機制適時汰除不合適業者,使其對社會大眾更具有參考依據,亦將是另一項主管機關得面臨的重要問題。

自由競爭是進化的必要刺激

雖然在金管會的積極態度下,我們已可在金管會公布的「虛擬資產平台十大指導原則」中窺見虛擬資產監理框架的雛形。但現階段最大的課題仍是:高達76%的受訪者選擇將主要資產配置在國際中心化交易所,而這些交易所卻不是VASP公會成員,對使用者最關心的反洗錢、反詐上恐造成監理上的缺口。

面對這樣的現狀,有高達八成(82.7%)的受訪者認為政府應鼓勵願意配合台灣法規和相關政策的國際交易所進入台灣市場;也有 77.9% 的受訪者表示,對於尚未完成台灣洗錢防制法遵聲明的國際交易所,期望政府僅需「進行適度監管,配合政府阻詐、反洗錢工作,其他方面不做太多限制,保留民眾選擇的權利」,僅有不到1%的受訪者認為應全面封鎖此類平台,此結果一方面顯示使用者對國際平台落地的高度支持,另一方面也呈現他們最關注的仍是國際業者是否能配合政府反洗錢、反詐騙的工作。

對此,陳彥良也表示金管會樂見國際平台配合監管:「台灣在區塊鏈跟虛擬資產上具有相當的技術跟專業實力,同時也有很豐沛的資金,對外國業者而言有很大的吸引力。金管會也樂意它們在符合監管體制的前提下落地登記,無論未來有任何狀況,政府都能協助釐清。」

而長期關注虛擬資產產業的立法委員葛如鈞,則由市場發展的角度分析國際交易所落地的利弊,他認為,台灣應開放更自由競爭的市場,透過競爭來降低門檻,並提升使用體驗跟效率。他指出,已有海外業者遞交申請,希望能夠落地台灣,但目前尚未得到主管機關回應。如果它們無法落地,就無法加入公會,反而會製造一個不夠全球化的競爭環境。

「台灣本地也有做得很好的平台,但是跟全世界的競爭程度以及產品多樣性相比可能還是有所差距,如果我們能夠開放一定程度的自由競爭,反而能更加深加快他們業者把服務做得更好、更流暢,政府可以做的就是用開放代替禁止,反而是教育市場最好的方法。」

在虛擬資產監理框架持續完善之際,期待政策擬定能考量使用者實際需求,在保護用戶資產安全、推動產業發展和維護金融秩序間找到平衡點。透過循序漸進的政策創造沙盒空間,並藉由合理的開放競爭,讓國際平台能夠落地受監管,使市場的力量發揮它的效益,也讓監理框架能成為一雙合腳好穿的鞋,陪伴產業一路前進。