馬英九兩次到大陸,皆選在清明時節祭祖,第一次「愼終追遠」祭祀的是家族祖先,第二次則是追念中華民族的祖先和中華民國的先烈,前後這樣的安排,意味深長。行程包括了黃花崗烈士墓園,還有國民黨一大召開處等。如今仍維持原貌,是很有歷史意涵的景點,猶如國民之旅。

馬前總統時隔一年率台灣學生再訪大陸,備受各界關注。馬英九在桃園機場發表簡單談話時指出,此行既是「和平之旅」也是「友誼之旅」。其實觀察行程選擇,不難發現這為期11天的參訪交流中,同時也是「民國之旅」。

相較於去年(2023),馬英九訪陸所參訪的民國史跡,清一色分布於長江流域,今年則前往珠三角的廣東以及華北的北京憑悼先人,兩趟加起來。相當於再走一遍國父孫中山一生的革命足跡。

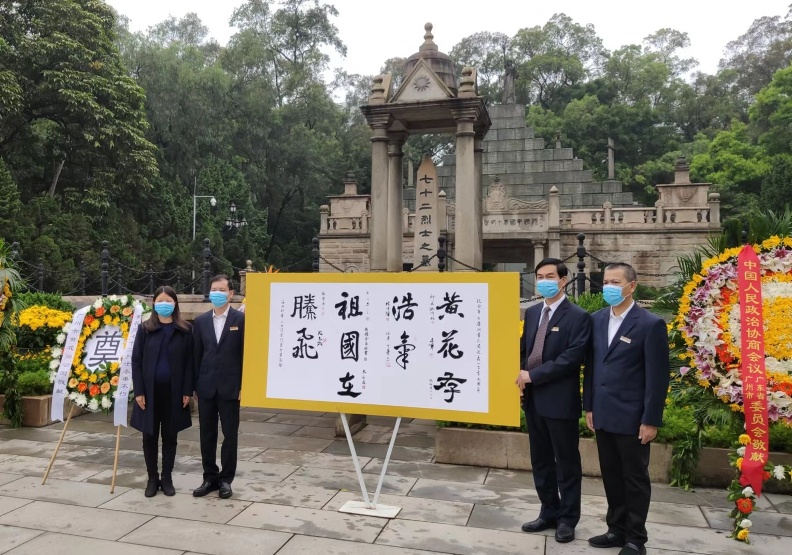

像是二次訪陸首站所在的黃花崗七十二烈士墓園。說起與國民黨有關的城市,人們首先會想到台北、南京,殊不知,千年商都廣州也有許多國民黨的印記,見證了這個百年政黨的興衰。

一些上了年紀的朋友或許還能背誦《與妻訣別書》,這是三二九起義烈士林覺民寫給孕妻的離別信。為推翻清朝統治,孫中山領導的中國同盟會,也就是國民黨的前身,於1911年4月27日,農曆3月29日發動廣州起義。這次起義造成多名同盟會成員犧牲,包括林覺民在內的七十二人的遺體被安葬於廣州紅花崗,後改名黃花崗。

黃花崗72烈士墓園有國父題字,上有女神像

現在的黃花崗72烈士墓園始建於1912年。陵園正門是一座氣勢莊嚴的門樓,刻有中山先生所題「浩氣長存」四字。穿過百米甬道便是72烈士墓,墓上建有方形墓亭,亭內立有寫著「七十二烈士之墓」的墓碑。墓的後方建有記功坊,由72塊青石堆疊出「山」形而成,象徵72位烈士。堆頂立有自由女神像,表達了要為建立自由平等國家而奮鬥的革命思想。

329起義是兩岸人民共同的歷史。黃花崗烈士墓園被大陸列為首批全國重點文物保護單位。台灣著名政界人士吳伯雄、夏立言、江丙坤、郁慕明等都曾率團前去祭拜。

老城區鐘樓,曾是國民黨一大召開地點

同樣是在廣州的老城區,在鬧市中心的文明路,有一座淡黃色仿羅馬古典式鐘樓,鐘樓後部是一個兩層樓高的長方形禮堂,這便是國民黨第一次全國代表大會舊址。1924年1月,孫中山在這裡主持召開國民黨一大,重新解釋三民主義,並選舉了有共產黨員參加的新一屆國民黨中央領導機構,拉開了第一次國共合作的序幕。

如今100年過去了,大禮堂依然按照片上當年會場模樣來陳設,主席台上的桌子鋪著白桌布,台下的代表座位分列左右。鐘樓外,寬闊的廣場有遊人幽幽漫步,與百年前國共兩黨領導人,在這兒出席各種群眾集會的熱火朝天截然不同。

在國民黨「一大」召開一年半後,中華民國國民政府於1925年7月在廣州成立,在那風雲跌宕的幾十年間,國民黨在廣州留下了不少印記,其中,名聲最大的當數黃埔軍校。

黃埔軍校初創時叫「中國國民黨陸軍軍官學校」,此後經歷幾次改名,因其位於廣州東郊番禺縣黃埔地區,故被通稱為黃埔軍校。

1924年,孫中山視「教育為神聖事業,人才為立國大本」,親自在廣州設立了一文一武兩所學堂。文,是中山大學的前身「國立廣東大學」,最初校址便是在文明路上那座羅馬式建築裡;武,是建在四面環水的黃埔長洲島上,距離市中心約20公里的黃埔軍校。

1924年6月16日,為培養革命軍人、挽救中國的危亡,孫中山在蘇聯的幫助下創辦了黃埔軍校。軍校由政治、教育、訓練、管理、醫學和補給六個部門組成,設有步兵、炮兵、工兵、輜重兵、憲兵、政治等科。黃埔軍校是中國將星的搖籃,歷史上,國共兩黨都有許多軍官或為教員,或為學生在此度過了一段黃埔歲月。

從1924年到1949年,黃埔軍校經歷了多次改制、遷址、停複辦,最終在1949年12月,蔣介石下令將台灣籍學生和國民黨高官政要子弟200餘人空運到台灣後,黃埔軍校方結束在大陸的辦學歷史。

黃埔軍校是1996年重建

黃埔軍校校本部是一座日字形的二層磚木結構、三路四進、回廊相通的樓房。1938年,侵華日軍的飛機轟炸讓黃埔軍校大部分建築物毀於一旦,現在所看到的軍校舊址是廣州市政府於1996年根據「原位、原尺度、原面貌」原則重建的。

馬英九帶領台灣學生回溯中華民國的歷史,幫助年輕人更深入地了解現代國家的發展脈絡,更可貴的是,引導學生思考民主的價值。