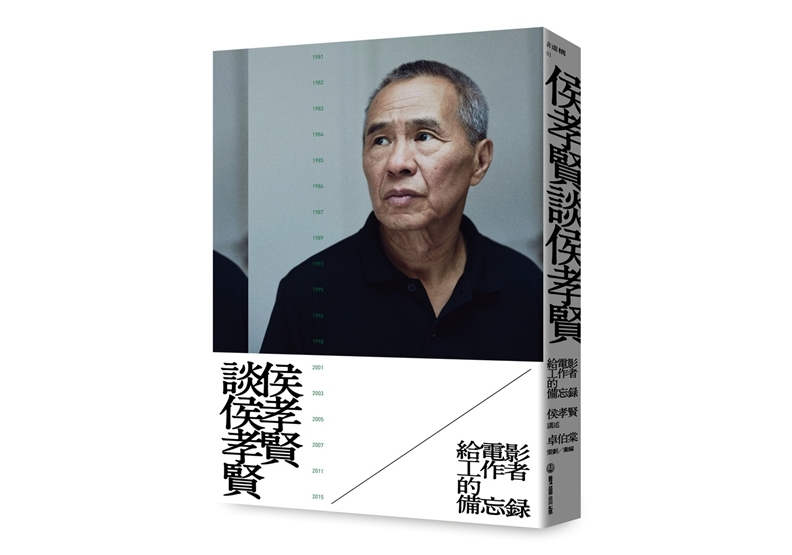

與許多導演不同的是,侯孝賢導演感興趣的不是事件,而是「人」。侯導對於人的喜愛,是一直以來都沒有改變的事實,甚至能為人量身定做一部電影。熱衷於觀察細節的他,總是能從日常龐雜的資訊中,分辨出人的特質與風韻,並且深深為此著迷。人性,是侯孝賢電影裡不變的重點,無論拍攝的年代是古代、前現代或是現代。對人性的捕捉和對人的高度興趣,成為侯孝賢電影恆久的基調。(本文節錄自《侯孝賢談侯孝賢》一書,作者:侯孝賢,卓伯棠,雙囍出版,以下為摘文。)

《南國再見,南國》——回到現代

再往後一個階段,拍完《好男好女》以後,發生一個狀況,就是有一個現代的部分,我想回到現代。因為我拍了太多的過去,自己的記憶或者歷史,過去有一個狀態,人的情感方式跟現代是不一樣的。

就像我們看老照片一樣,看久了它有一種情調,有一種浪漫,一種懷舊的情調。我感覺拍過去拍得累死了,拍現代應該很快。所以我就拍了《南國再見,南國》。

那時候高捷、伊能靜還有林強三個人,因為《好男好女》去坎城,三個人租一個apartment,有三間房那種。

高捷每天管他們兩個,因為高捷是有點年紀,很傳統,一天到晚管他們,他都是直接的方式,一點都不客氣,但他們三個又死要好。

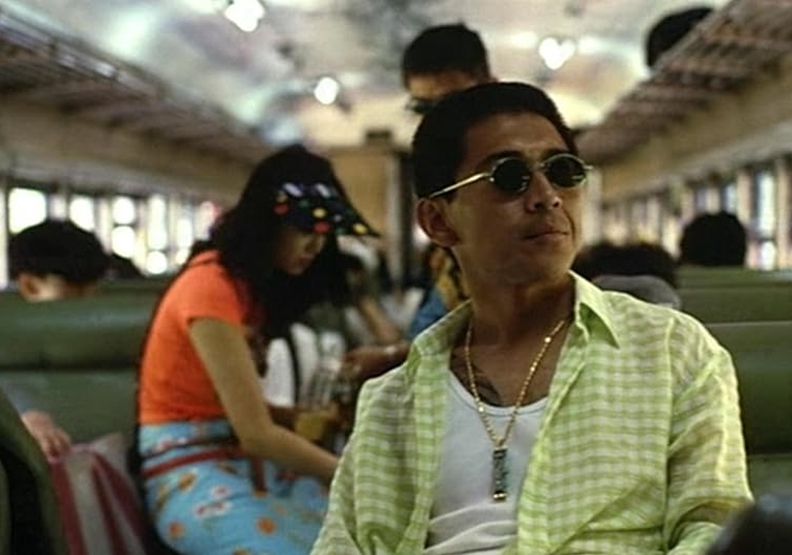

高捷在台灣算命,缺木,算命師跟他說,你要穿綠衣服,他連綠眼鏡都買,整個都是綠的。林強那時候跟他非常要好,就買紅的。

我看他們三個人那種關係,很特別,我就利用這三個人的關係,回去拍《南國再見,南國》。

《南國再見,南國》,我以為會像拍《風櫃來的人》那樣,21天就拍掉了,但沒有,前後拍了9個月。前面拍了兩個月,休息,再拍一個多月,再拍一個多月。

如此下去。因為那時候我老是感覺抓不到現代的節奏,但攝影機已經記錄了跟我在現場主觀認為的不一樣的東西。所以我拍完那部片,丟在那邊不理它。

那時候臺北藝術大學找我去客座,我就去了。教了兩個月書,但不行,還要交片,就回來,開始剪片。沒想到一個星期就剪完了。

在休息了兩個月之後,帶著另外一雙眼睛回頭來看的時候,發現其實是有另外一種東西的。我們就順著那個脈絡把它剪完了。

對我而言,那算是滿特別的電影,整個創作過程也非常特別。很多人喜歡這部片,尤其是電影圈的人。

法國電影圈也非常喜歡,有一位導演,他在戲院看了18次,也不知道為什麼。然後在韓國,連續一兩年選最好的外國電影,每次第一名都是《南國再見,南國》。

有趣的是我一個年輕的朋友,30幾歲,拍紀錄片的,政大的。他在戲院看完,說感覺就好像是10年後在拍現在。等於是我們現在拍10年前的題材,那個背景。

反正各種說法都有,它是一部電影圈會比較喜歡的片子。

導演的「觀察」和「選擇」

我用的方式其實就是我通常都不rehearsal(排練),沒有試戲,也沒有讓演員去體驗生活。我感覺我的能力是在觀察和選擇上面,我為什麼會選這個人?這個人沒演過,這都是我的一個累積,很難講明白。

因為我感覺每個人都不一樣,表演沒有什麼一貫的,哭一定要哭成那個樣子,講話生氣在早期的片子一定會「你!」這個樣子。但之所以這樣的原因,我並不太懂。可能有些人這樣,然後大家都在學。這是自私的。

我從開始拍電影時,就把這個規矩打破了,一直到現在,一開始當副導演的時候就已經不去理會這些東西了。所以,譬如我在拍日本演員那組——就是梁朝偉那一組——共5場戲,我從第一場開始拍,每天拍一場,固定的。

一般我在中午到現場,我拍電影一直有一個習慣,我會把現場擦得乾乾淨淨的,別人都知道,不會來幫忙。因為我是自己在那邊要沉浸下來,腦子會靈活。

然後每天從第一場開始拍,一天只拍一場戲,拍個五六條、七八條的樣子,一個鏡頭到底。

第一天拍完這一場,第二天再第二場、第三場,照次序下去。拍完再重新來一次,底片是這樣用的。梁朝偉他們那一組最少拍了三次,有的還拍到第四次。

當我拍到第三次、第四次的時候,會發現那些演員已經有一種味道了。我並不是一場接一場一直拍下去,直到拍到滿意為止。不是,而是第一場、第二場、第三場……完了之後再回頭重拍。

這樣做下來我發現他們已經有一種調子了,所謂生活的情調,青樓的氛圍漸漸出來了。

每個人都開始進入狀況,就會有一種密度,一種質感。

其實李嘉欣他們那段反而是拍得次數最少的。有次碰到劉嘉玲,她說:「聽說,你說我很懶。」其實她沒聽懂我的意思,並不是她懶,而是她太聰明,不去練習,因為她會講上海話、蘇州話,她幹嘛要練習呢。

還有一個,她太小看那個紙吹了。她是射手座,射手座反應很快,而且是火相星座,在現場拍戲她的反應是很快的,非常厲害的,她有這方面的自信和能力,所以她不會花那麼多的時間去練習,花時間練習對她來說是很煩的。