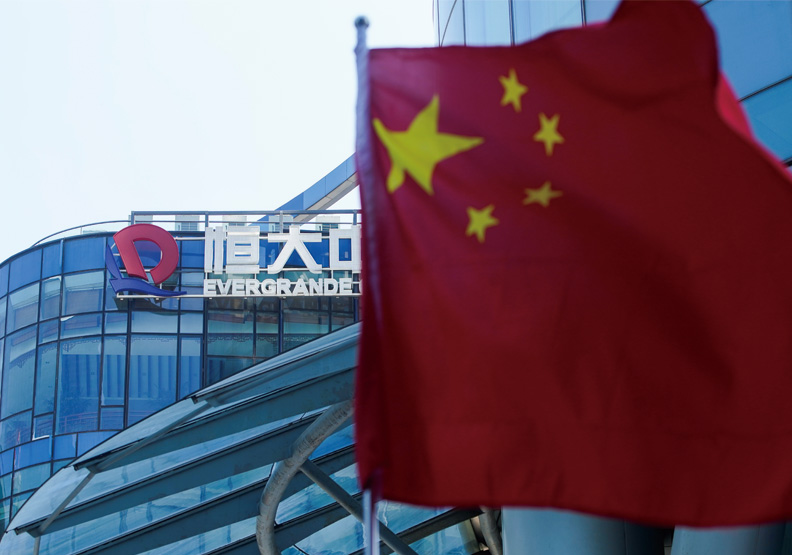

爆發債務危機的碧桂園、恒大等,因高周轉、高槓桿、高負債的「三高症候群」如今基本躺平,整個行業也面臨重新洗牌。綜觀中國的房地產公司,究竟還有誰不會突然爆雷呢?

長期占據中國大陸房地產「頭把交椅」的碧桂園,近日稱遇到「成立30多年來的最大困難」。這在大陸房企中並非單一案例。

早年大陸房地產「恒碧萬融」四大房企風光無限,如今只有萬科相對穩健。碧桂園今年(2023)上半年預計淨虧損450億元至550億元(人民幣,下未標註者同);融創預期今年上半年公司虧損在150~160億元,預料將超過2022年同期虧損的約188億元。

恒大已於上週(8月17日)在美國申請破產保護,根據此前發布的業績,2021、2022兩年淨虧損合計超過新台幣3.6兆元。2022年度,中國恒大淨資產竟是 -5991億元(約新台幣2.7兆元),陷入大陸房地產市場中「負債第一名」的困境。

大陸房企有「三高」,造就危機

中國大陸房地產發展的這黃金二十年,「高周轉、高槓桿、高負債」成為其所依賴的發展模式,然而過度運用、激進擴張,導致了行業資金鏈脆弱。

「三高模式」可以說是大陸房地產行業的時代通病。大陸官方意識到這一點,在2020年8月,要求房地產企業控制負債規模,提出「三條紅線」:一是剔除預收款後的資產負債率不得大於70%,二是淨負債率不得大於100%,三是現金短債比小於1。

如果踩了其中一條,年負債增速不得超過10%,如果踩了兩條,不得超過5%,如果三條全踩,不得新增有息債務。恒大便是「三條全踩」。

碧桂園會否成為下一個恒大?

受時代通病影響,碧桂園危機本質上與恒大擁有相似邏輯,但業內人士認為,碧桂園不會成為下一個恒大。

有分析稱,與此前四處擴張、存在非理性多元化經營的恒大不同,碧桂園過去幾年經營相對謹慎,多次「踩刹車」,努力避免踩上「三條紅線」,資產和負債情況也相對健康。

此外,碧桂園在物業管理、建造技術等朝向高品質發展,向新模式轉型的努力,可望使碧桂園擁有恢復元氣的能力。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為,近期,大陸住建部、人民銀行等多部門釋放房地產市場的利好信號,也給了碧桂園不同於此前恒大的緩衝週期。

房地產行業洗牌,優勝劣汰

當下,大陸房地產正面臨的行業洗牌,背後是一輪按照新邏輯的優勝劣汰。過度依賴高槓桿、經營缺乏創新的企業必然會被逐步淘汰。

那,什麼樣的企業經得起大浪淘沙?

首先是勇於改革的企業。「恒碧萬融」中的萬科,不但沒有「暴雷」,近年還保持著良好的營收狀況。根據克而瑞的《2023年1~6月中國房地產企業銷售榜TOP200》,萬科以總銷售金額2017.9億元的成績位居第二。

萬科也是大陸房地產企業中最早意識到危機的企業,在2018年便提出「活下去」戰略。

房市觀察家認為,在巨大的利益面前,萬科選擇了冷靜,拒絕盲目擴張,並注重對現金流的管理,主動降低槓桿和債務,同時改變公司房地產經營模式,加大研發投入,轉向了城市發展和物業管理服務等領域。

萬科還進行了「混合所有制」改革,目前最大股東為國企深圳地鐵。國資背景使它在資金方面管理更加嚴格,其實萬科對照「三條紅線」均為綠檔。如今,萬科已渡過危機,可謂「輕舟已過萬重山」。

此外,「小而美」的房地產企業近年也發展迅速,成為房地產市場異軍突起的新力量。

如深耕杭州的區域型民企、濱江集團,區域深耕成果斐然。

有分析認為,正是基於區域聚焦的策略,讓濱江集團在杭州的市場份額從2017年的7.8%增長至2022年的20.8%,連續多年成為杭州房企銷售冠軍。

今年上半年,濱江集團實現總銷售金額925.8億元,進入大陸房地產行業TOP10俱樂部,排名第十位。

近月來,也有一些新興民營房企嶄露頭角。其中包括偉星房產、亞倫房地產、安徽新華等,均為由實業企業多元化發展而延伸的房地產業務公司。

還有地方性中小型房地產企業也值得關注,像是坤和集團、遠達集團、杭州椿實置業、國泰世紀、建杭置業、浙江中豪、四川邦泰置業等。

這些中小企業負債不高,規模不大,取得土地亦聚焦企業所在地市場,且多與大型房企合作開發專案。

「房地產的黃金時段已經過去。當任何一個市場回歸常態化的時候,企業不會再有超額的利潤,也不會再出現需求暴漲和價格持續上漲,這才是正常的市場環境,」合碩機構首席分析師郭毅認為,只有優化產品、精進經營的房地產企業才能在市場上占有一席之地。